- 11月4日に山脇有尾類研究所が主催した高校生両生類サミットで、岐阜県立大垣北高校にはオオサンショウウオの保護活動とマホロバサンショウウオの分布の拡大について発表していただきました。 その研究成果が認められて、全国野生生物保護活動発表大会の環境大臣賞を受賞され、11月27日の表彰式に来られ、東京にせっかく機会を生かして、山脇学園高校の生徒と交流しました。 山脇有尾類研究所では、現在飼育しているイベリ…続きを見る

2024年11月27日

2024年11月14日

2024年11月 4日

2024年10月14日

2024年10月 9日

2024年10月 5日

2024年10月 4日

2024年9月 9日

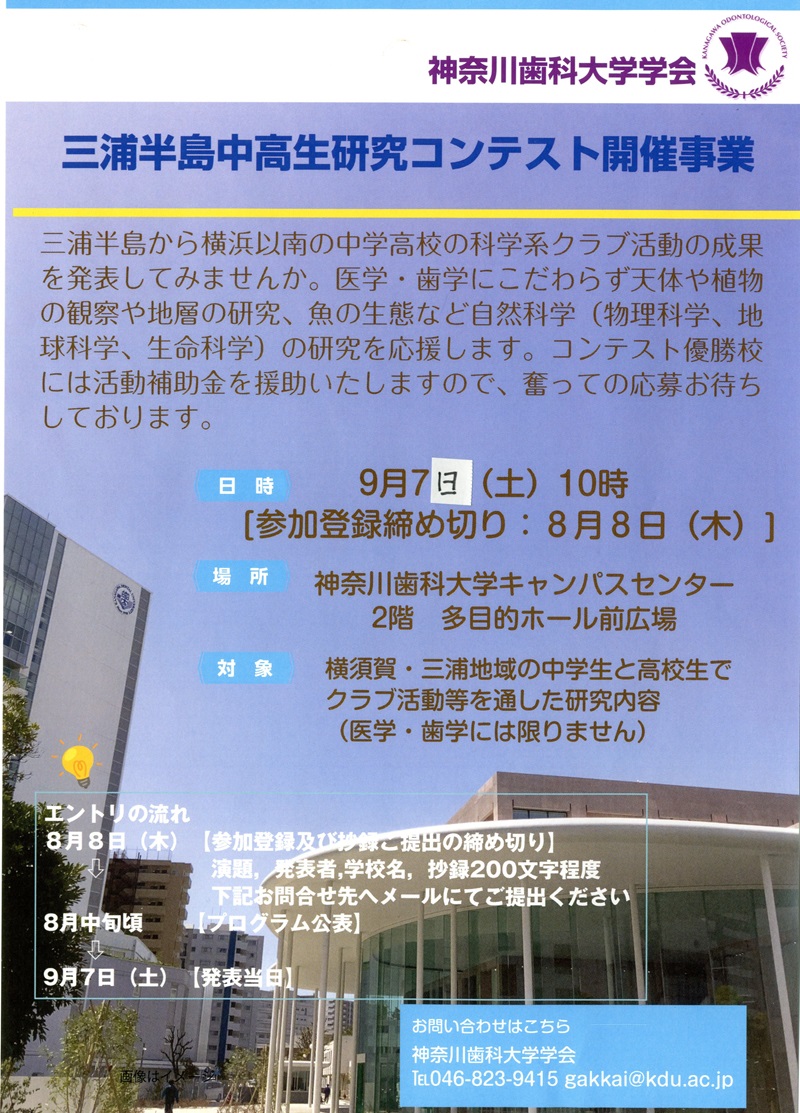

2024年9月 7日

2024年8月25日

2024年8月 7日