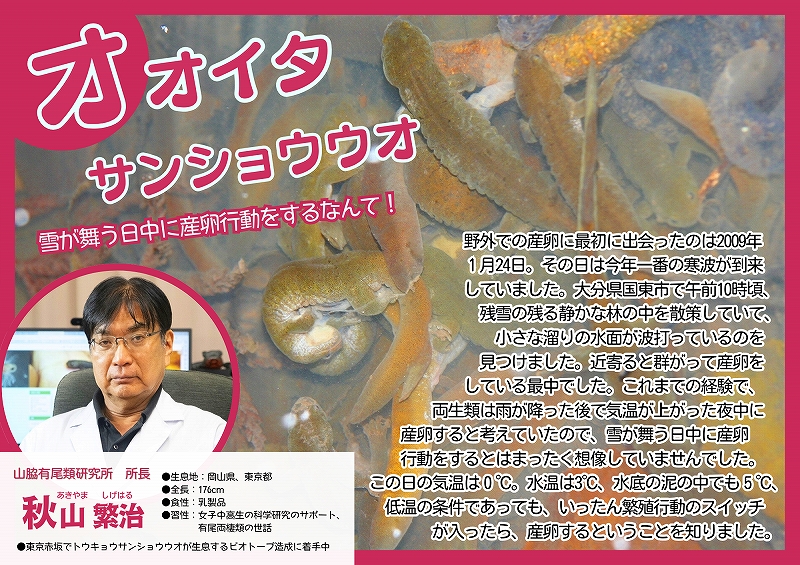

- いま地球上では、毎日最大150種もの生きものたちが絶滅により消えており、「6度目の大絶滅が進行中!」と、科学者たちが警鐘を鳴らしています。過去の大絶滅とは異なり、その主たる原因は私達人類にあります。 「生きた化石」と言われるオオイタサンショウウオの研究を通して環境問題について考えたことを生徒に語っていただきました。北海道生まれで、今はアメリカの大学で研究されていますが、幼少期を東京近郊の町田で過ご…続きを見る

2024年7月 9日

2024年6月28日

2024年6月27日

2024年6月25日

2024年6月23日

2024年6月17日

2024年6月11日

2024年6月10日

2024年6月 9日

2024年6月 8日

2024年6月 5日

2024年6月 4日

2024年6月 3日

2024年5月29日

2024年5月27日

2024年5月23日

2024年5月11日