基礎生物学研究所の阿形清和所長が任期に迎え、これまでのご功績に対して退職記念式典が行われました。阿形先生は、私が高等学校では研究ができないと悩んでいた時に、文部科学SSH事業に採択されれば高校の教育現場で科学研究ができる環境を整備できるというアドバイスをいただき、2006年から度岡山県のノートルダムj清心女子高校で10年間「生命科学コース」での科学課題研究に取り組ませていただきました。

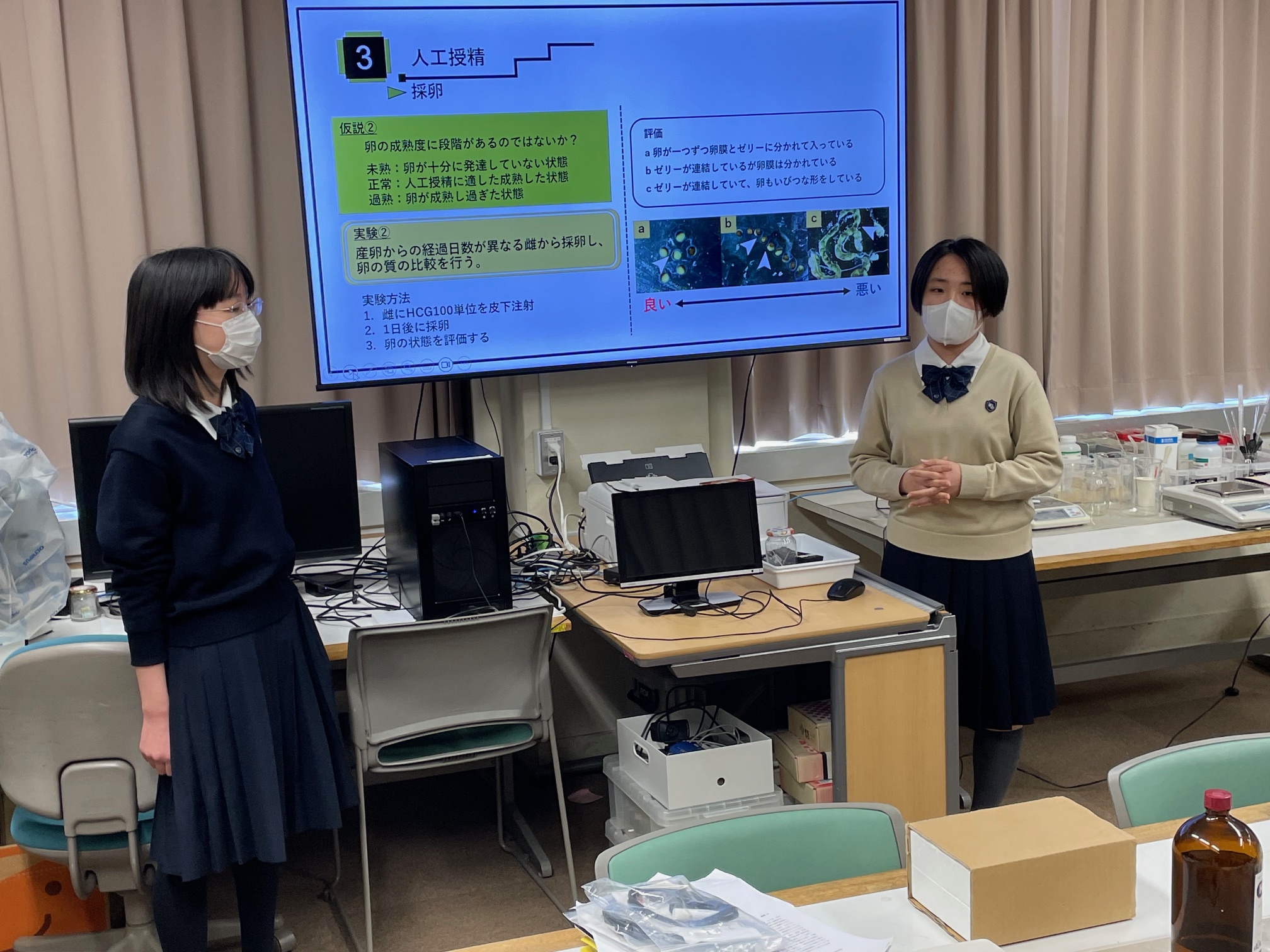

また、大学での理科教育養成の勤務の後、2022年4月から東京赤坂の山脇学園に着任後、生徒が科学研究に取り組むためのオープン・ラボ(山脇有尾類研究所)を立ち上げる際にも尽力していたいただきました。2024年SSH事業に採択された山脇学園高等学校でもSSH運営指導委委員長をしていただいています。

今回、退職記念式典に出席していただき、阿形先生がこれまで関わってこられた人の多さにびっくりするとともに、人々に勇気を与え、研究や教育に尽力されてこられたのだということを再認識しました。阿形先生の師である岡田節人先生が「研究室の僕は弟子に自分が30年間で研究した経験と知識を1週間で教え、残りの29年と358日を研究に取り組めるようにしてやることだ」と言っていたことが、心に残っているとおっしゃっていました。後進を育てる姿勢として大切な考えだと私も共感しました。現役で教育現場にいる時間もあまり多くないと思いますが、社会貢献として後進に尽くそうと思います。

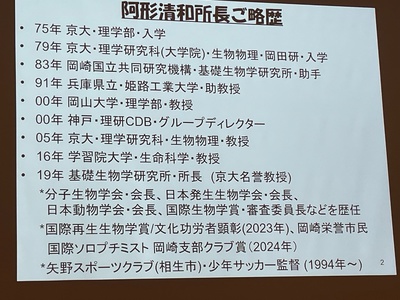

【阿形先生の歩み』

大学時代より再生研究に魅せられ、京都大学理学部岡田節人研究室に入室、大学院でのクリスタリン遺伝子のクローニングへの挑戦を経て、分子生物学手法を用いた再生生物学研究の扉を開かれました。その後、基礎生物学研究所、姫路工業大学、岡山大学、理化学研究所CDB、京都大学、そして学習院大学と、国内外の研究機関でご活躍されました。

特に、プラナリアの再生メカニズムの解明で世界の注目を集めました。2000年に岡山大学理学部生物学教室の教授および理研CDBのグループディレクターに就任され、2002年には理研CDBの専任となられ、大学にはない新しいシステム作りに尽力され、プラナリアでのnou-darake遺伝子の発見など、数々の成果を挙げられました。2005年には古巣の京大・生物物理学教室の教授へ就任され、グローバルCOEの拠点リーダーとしても陣頭指揮を取られました。同時期に、日本動物学会会長、日本発生生物学会

の会長に指名されるとともに、新学術領域研究の領域代表者にもなられ、日本の基礎生物学の発展に大きく貢献されました。2016年には学習院大学の生命科学科へ異動され、2019年に基礎生物学研究所の所長に就任されました。在任中はコロナ禍という厳しい状況の中で研究所運営にご尽力され、2023年9月に国際再生生物学賞、2023年11月には文化功労者として顕彰を受賞するなど、その功績は国内外から高く評価されています。