5年前に、理科教育研究室を立ち上げるために着任した。非常勤のみで理科教員免許の取得科目の講義をしていたので、専任の教職認定を受けられる専任の教員を配置しろという文科省の指示が背景にあった。着任後、現役で20年以上現役で公立の教員採用試験に合格者を出していなかったが、毎年合格者が出るようになった(今年は、宮崎県中学校理科に2名が合格)。

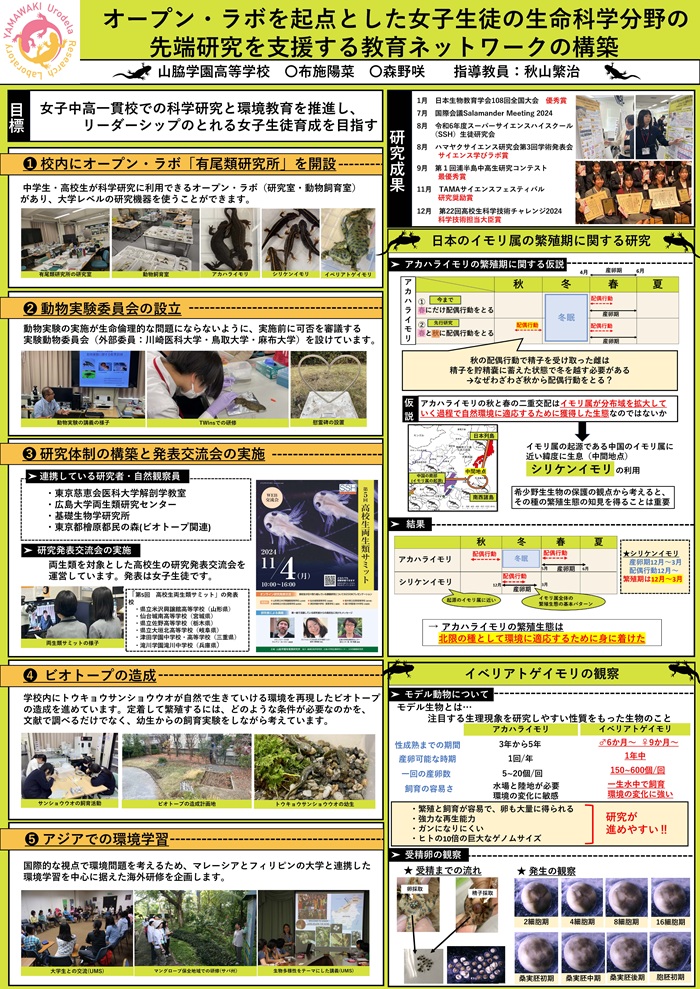

地元の都城泉ヶ丘高校の生物部の生徒が毎日研究室で活動し、着任して3年目から高等学校全国総文祭の科学研究の発表に3年連続で宮崎県代表になった。生物学オリンピックで銅メダルをとる生徒も誕生した。

しかしながら、大学の経営陣は、「秋山先生が教える生徒は、本大学に入るようなレベルでないから、無意味なので、高大連携をしなくていい。理科教育研究室をなくす」とまで言われた。この2022年3月で退職し、再び生徒の科学研究の指導ができる場所(人生最後の職場)を探して、異動することにした。

現在の社会で、大学が学校教育を社会貢献の役割を考えないで、業務の効率化と教育内容を生徒募集に役立つかどうかに気をとられてばかりいると、その本来の存在意味を問われることになるとは考えないのだろうか。

私の研究室の片付けには、大学生ではなく、研究室を利用した生物部の生徒が来てくれて、無事に終えることができた。今年の総文祭の会場が東京なので、彼らがオオイタサンショウウオの研究発表をしにやってくることになっている。今年こそ、対面で発表させてやりたい。