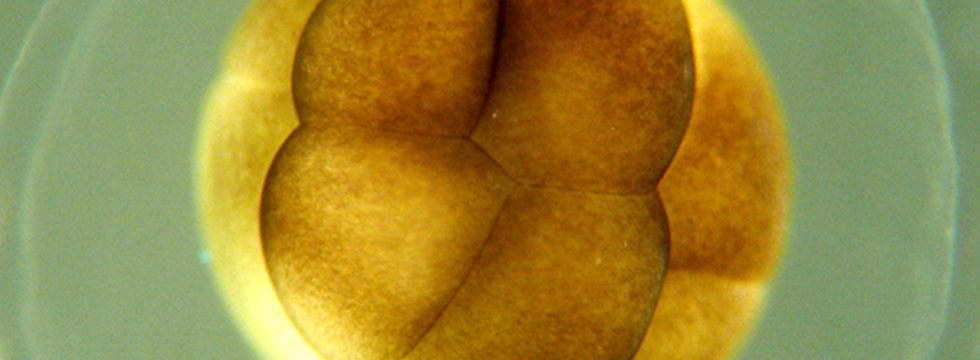

1989年から小型サンショウウオを飼育し始めてちょうど30年になる。生物教室に同僚が水田に流れ込む溜りで採取したというバナナ状の得体のしれない卵嚢を持ち込んできた。孵化した幼生は、カエルのオタマジャクシの形ではなく、外鰓をもった魚のような形をしていた。湧水近くの溜りに産卵する止水性のカスミサンショウウオ(現在のセトウチサンショウウオ)の卵であった。孵化した幼生は、変態後上陸し、2年目に産卵させることができた。しかし、残念ながら、その時の卵は正常に発生しなかった。それ以降、飼育下で正常に発生する受精卵を得ることが私自身の研究のテーマになった。勤務していた高校の生物教室は、両生類専用の「動物園」となり、生徒が毎日、生物教室を訪れ、餌やりと科学研究の場になった。そして、研究に取り組む生徒は、野外での調査を通して、人為的な開発によって両生類の繁殖地が激減していることを目の当たりにし、自然保護について考えるようにもなった。その流れは現在の大学の研究室でオオイタサンショウウオを研究している高校生にも引き継がれている。

小学校学習指導要領の生活科には動物飼育が設定され、理科には「自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う」という記載がある。そこで、高校生の総合的な学習の時間に、出身小学校の飼育動物の調査レポートを作成するという宿題を課したことがある。そのレポートをみて、生徒たちに学校飼育動物との思い出が非常に少ないことを実感した。高校生に「家のペットと学校飼育動物では、死んだ時にどちらが悲しいか」と質問すると「ペットだ」と答えが返ってくる。それは、身近に接した時間が長い動物ほど愛着がわくという当たり前のことに起因しているのではないだろうか。身近に触れる体感が必要なのだ。あるレポートには、飼育舎の前に「飼育係以外の生徒は立ち入らないように」と注意書きの看板がある写真が貼られていた。学習指導要領とかけ離れた現実がある。また、学校現場での動物飼育は、担当教員の知識不足、飼育経費の不足、飼育作業の負担などが原因となって敬遠する流れを生み、鳥インフルエンザの問題と相まって激減している。そして、子どもたちの自然体験については、学校以外の公的機関や民間団体が行う自然体験活動への小学生の参加率は,どの学年でもおおむね低下しており,特に小学校4~6年生は2006年度から2012年度にかけて10%ポイント以上低下している(平成27年度版『子ども・若者白書』)。

地球規模で環境問題に目を向けなければならないという状況で、人為的開発による自然環境の悪化、汚染物質の流出、希少動植物の保護や外来生物が問題になっているものの、命や自然の大切さを育んでほしい子どもたちは、学校での動物との触れ合いの機会や自然体験に恵まれない状況にあるということになる。

サンショウウオの飼育を通して生徒と接してきた経験から、今の子どもに、"動物に直接触れること"と"自然体験を多く持つこと"の必要性を感じるようになった。次の時代をになう子どもたちの自然を観察する目を育てることが、今の大人たちの責務ではないだろうか。

【参考】日本両生類研究会20周年記念誌『両生類に魅せられて(カエルとサンショウウオの長期研究と最新の研究)』日本両生類研究会(2019)