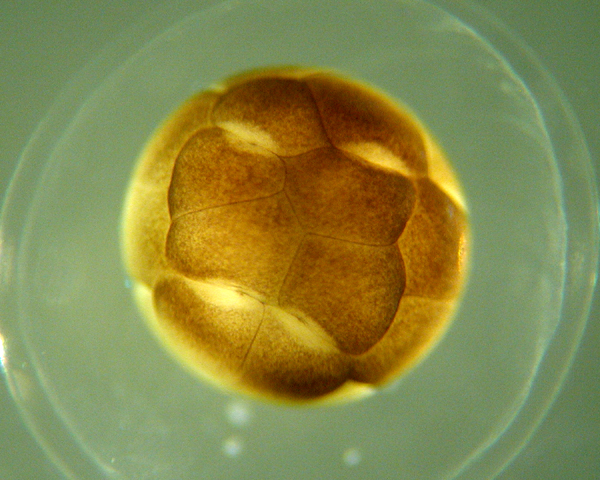

- 生徒の自己評価をみると、「卵割からいろいろな器官に分化する過程が理解できた」、「発生の仕組みに興味をもった」がともに86%であり、学習の動機づけにはなったようだ。一方、技術的には、「実体顕微鏡の操作が身についた」が81%、卵の結紮は、「うまく縛れた」が62%と少なかった。しかしながら、生徒の感想に「今まで映像で見てきたイモリの胚を実際に見て,映像や写真通りに卵割の形が見られて,とても面白かった」…続きを見る

2019年5月22日

2019年4月23日

2018年12月26日

2018年5月 5日