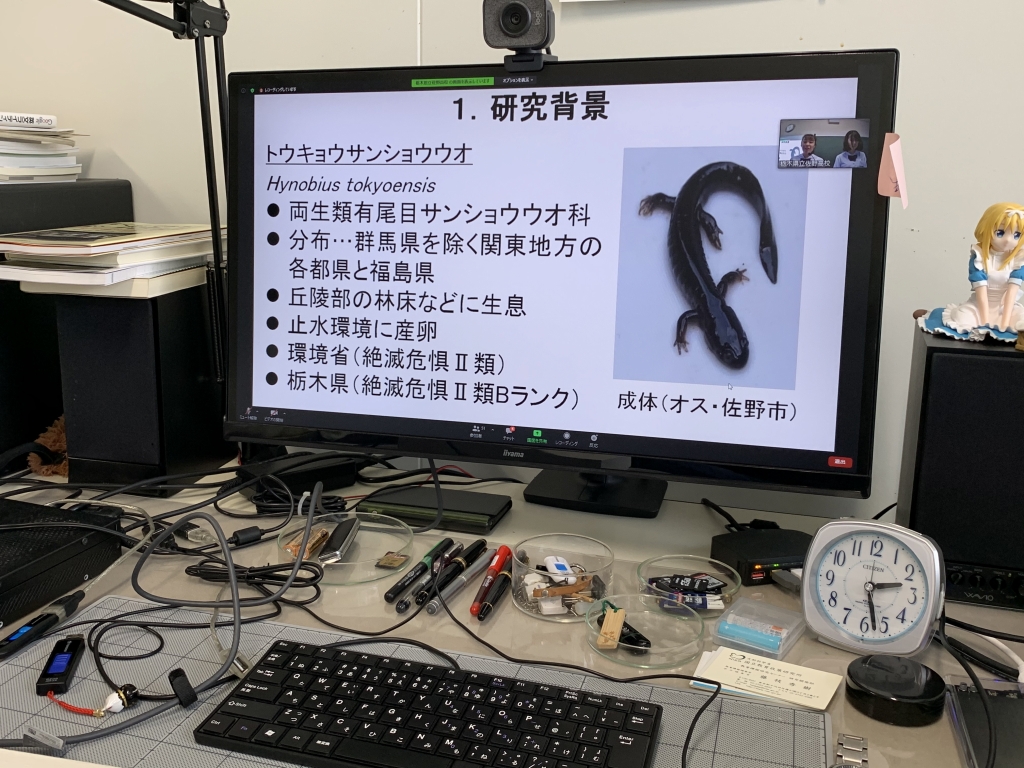

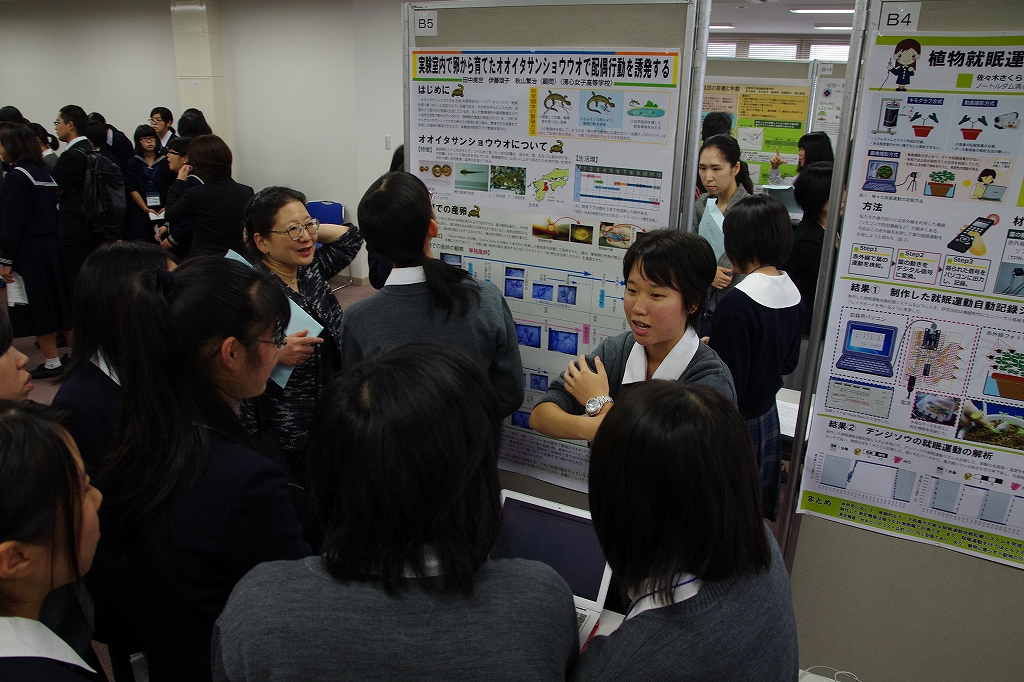

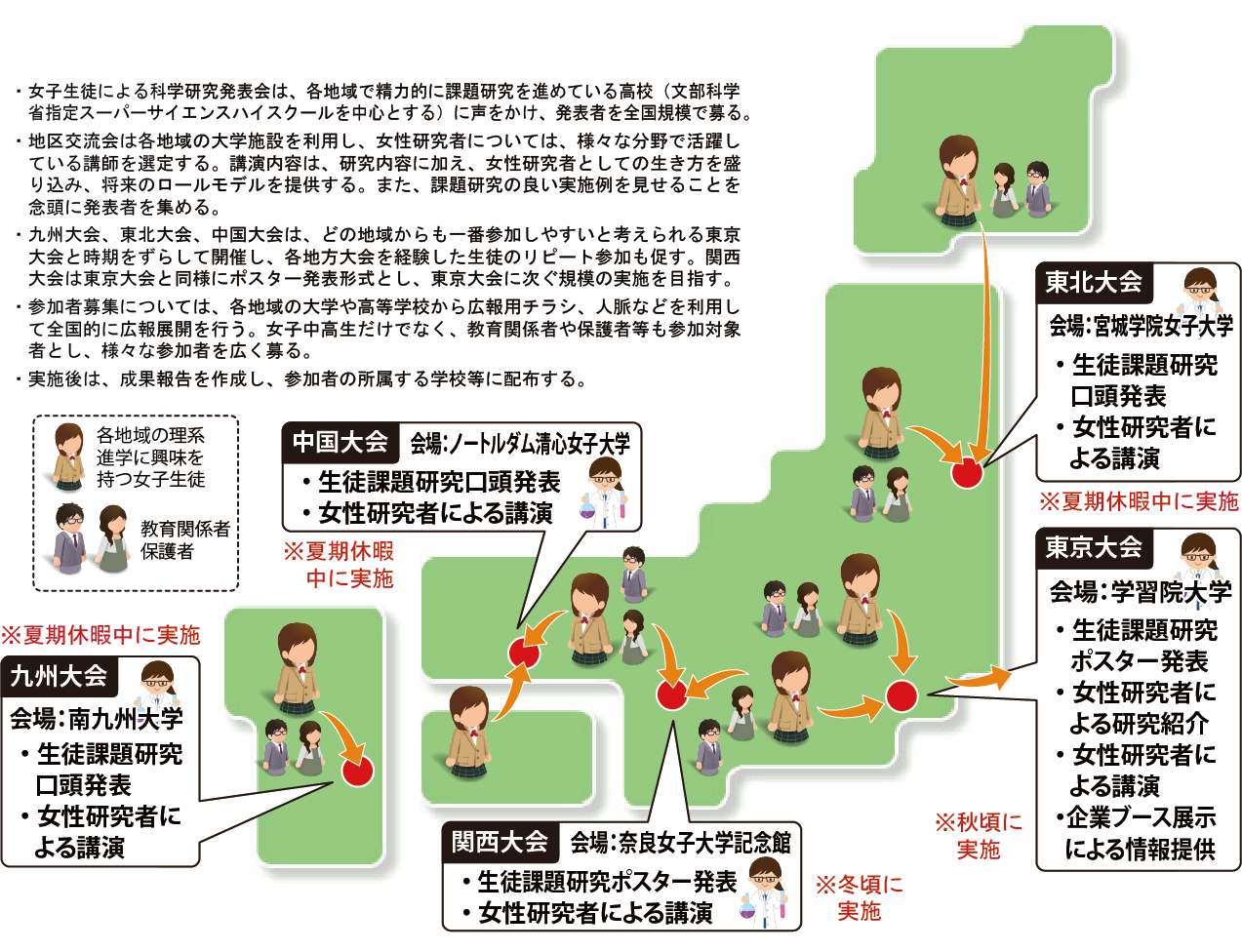

- 集まれ!理系女子 女子生徒による科学研究発表交流会の特別企画として、昨年「高校生両生類サミット」を開催しました。 発表してくださる生徒さんには、研究テーマを両生類に絞ることによって、交流が深まり、研究レベルを高めあってくれることを期待して設定しました。そして、交流に参加してくださる方には、高校で科学研究に取り組んでいる生徒の現状を知っていただく機会になると思います。 文部科学省は、SSH事業で進め…続きを見る

2021年4月20日

2020年11月23日

2020年11月21日

2020年11月10日

2020年11月 4日

2020年10月27日

2020年10月26日

2020年10月14日

2020年9月26日

2020年9月19日

2020年9月11日

2020年9月 1日

2020年8月 9日

2020年8月 4日

2020年7月25日

2020年5月 6日

2020年4月23日

2019年12月21日

2019年9月23日