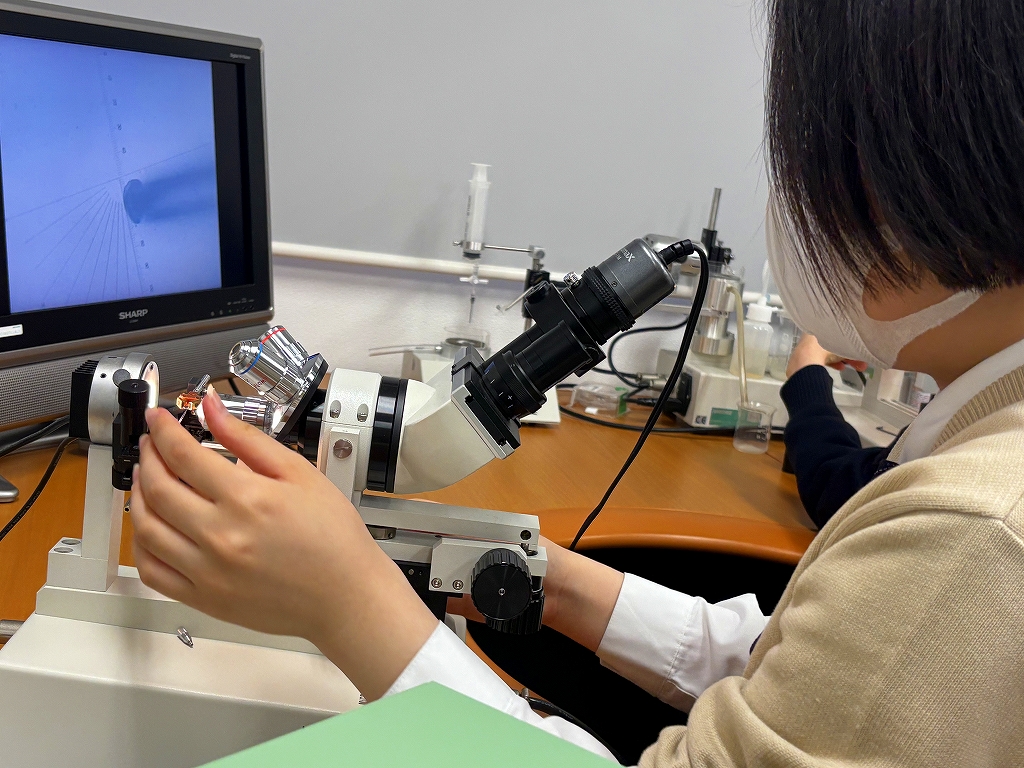

生命科学分野のオープンラボでとして「研究室」、動物実験施設として「飼育室」を準備して、2023年9月に学内に有尾類研究所を中高生の科学研究をサポートするために立ち上げた。

2022年に今の学校に移動してくる前に、大学で理科教育研究室を運営し、そのときに地元の高校(宮崎県立都城高等学校)の生物部の研究場所としてオープン・ラボ(1部屋)を提供したことがきっかけになっている。

その取り組みは、2020年度日本教育弘済会本部奨励金を受けて、「オープン・ラボを起点とする地域の科学教育のネットワーク構築」というテーマで実践させていただいた。今回のSSH申請は、「学内研究所の立ち上げ」、「ビオトープ造成」が特徴となる取り組みであるが、その出発点は、大学時代の地域貢献として高校生に開放したオープン・ラボの成功である。

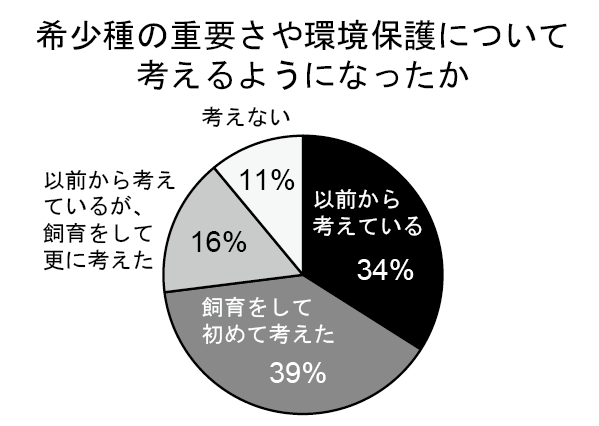

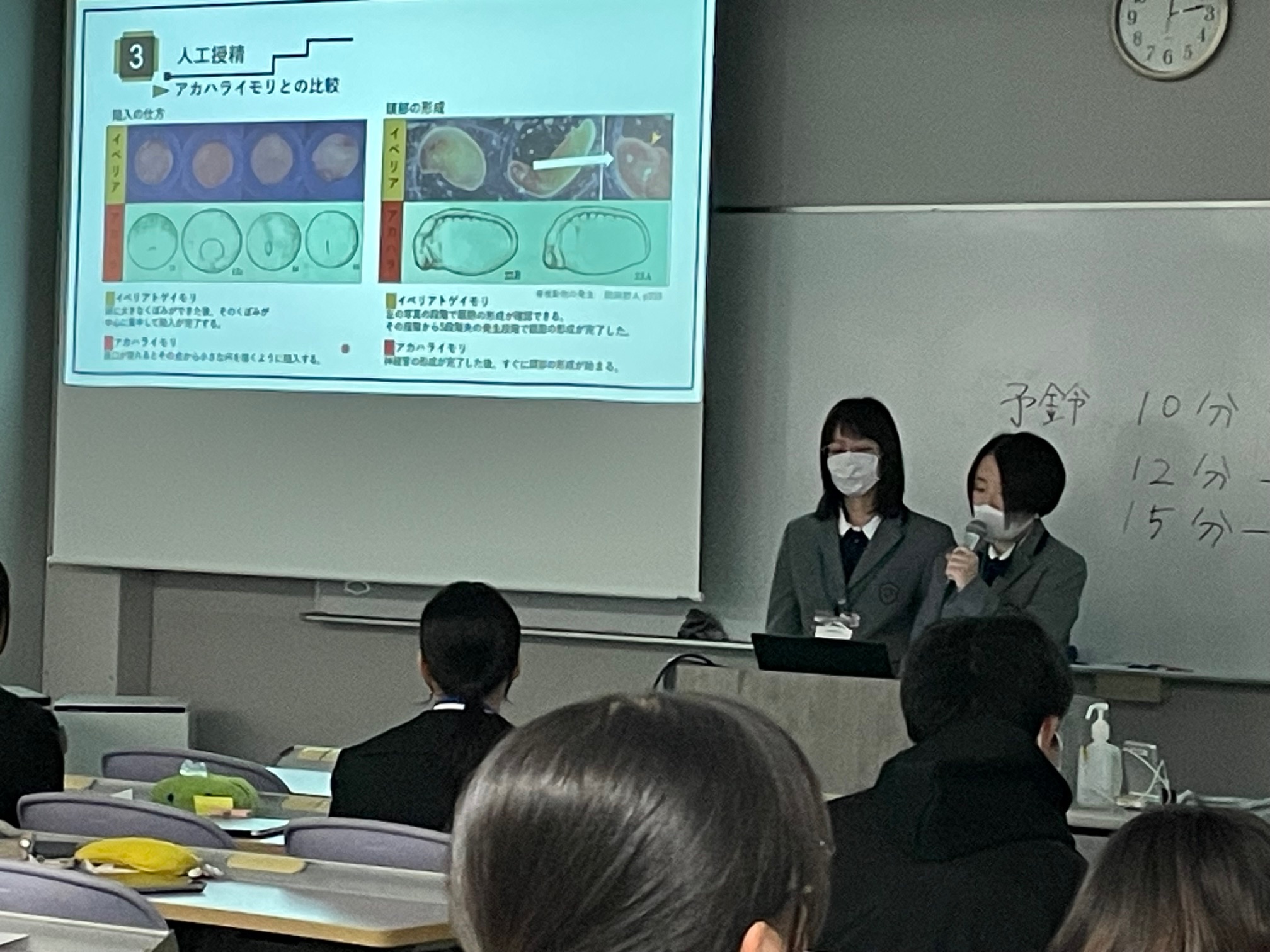

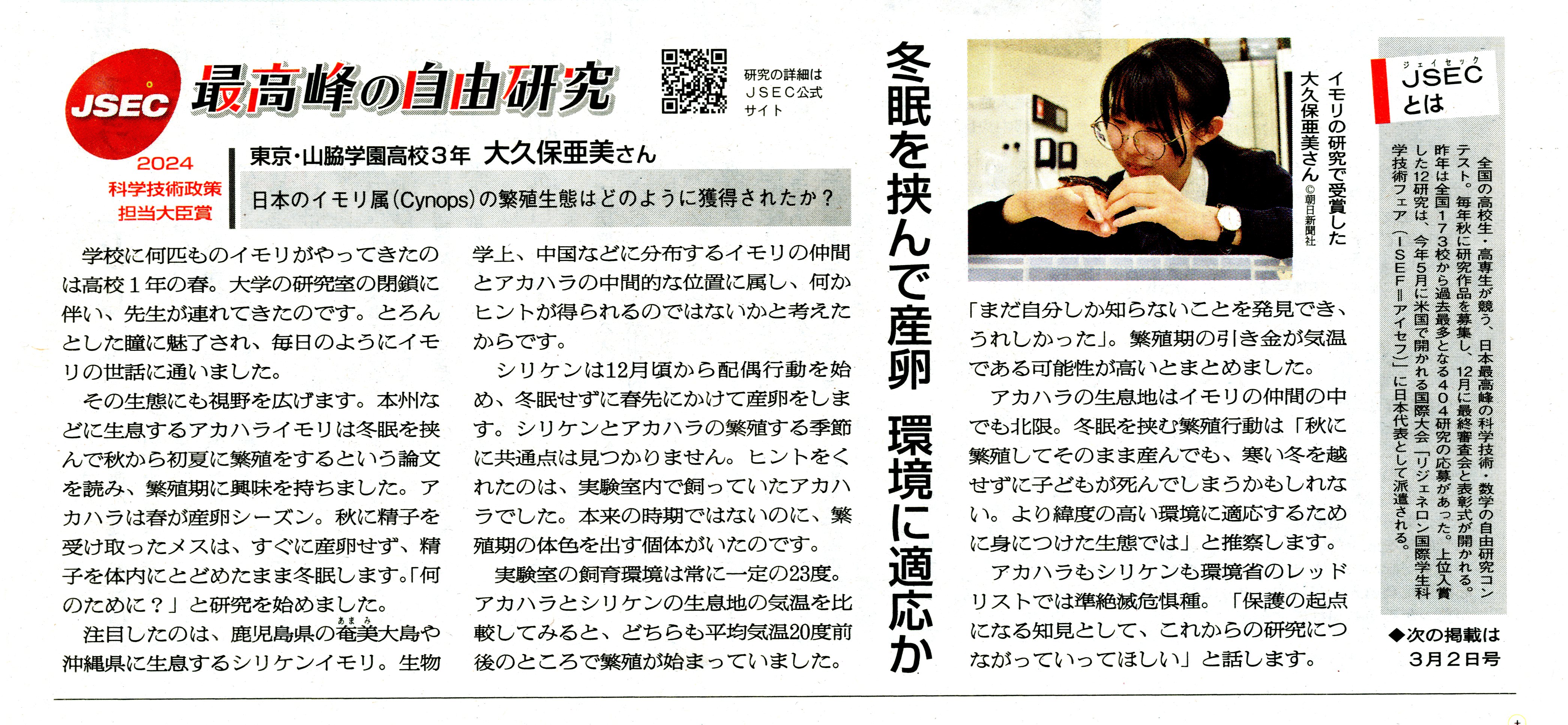

そして、研究所のメインテーマは、環境省レッドリストにほとんどの種が希少野生動物に指定されている有尾類にした。全国の有尾類研究というニッチな生徒が集う研究所とした。これまでも2020年から「高校生両生類サミット」というZOOMをつかったオンラインの研究発表交流会を継続して開催していたので、その交流会も研究所のメインイベントにした。

そして、有尾類を研究対象とする研究室の設定に併せて、東京都港区赤坂という都会のど真ん中にサンショウウオが生息及び繁殖できるビオトープを造成するというプロジェクトも進めている。

以下は、2024年度文科省SSH事業に採択された山脇学園高等学校の構想の概要である。

【研究題目】

地球市民として行動し、科学・技術者へキャリア選択する女子生徒の育成拠点形成

【目的】

中高一貫の女子生徒を対象に、統合科学プログラム(ISP)を核とした6年間の科学探究教育を構築し、自ら課題に挑む女性科学技術人材の育成を目指す。

【構想のポイント】

〇 有尾両生類を主対象とする学内研究所と、旧短大施設・ビオトープなどの先進的な教育研究環境を活用。

〇 都市(港区赤坂)と郊外のフィールドを往来しながら、社会課題と自然科学の接点を探究。

〇 学外の大学・研究機関・企業との広域連携を通じ、全国レベルで教育ネットワークを形成。

【本校の特色】

〇 女子校であることを活かし、理系キャリア選択を支援する科学教育モデル校を構築。

〇 生徒主体の活動を重視し、社会への成果発信と地域・国際連携を重視。

〇 探究活動の過程で、科学知・体験知・社会知を統合的に学ぶISPカリキュラムを実施。

【体制と仕組み】

〇 「サイエンス教育部」を設置し、学校設定科目や「サイエンスコース」を新設。

〇 卒業生等によるメンター制度を整備し、継続的・自律的な探究支援体制を構築。

〇 一般社団法人と連携して、探究力の定量評価を行い、教員支援力も数値化。

【まとめ】

この構想は、「都市と自然」「科学と社会」「学内と世界」をつなぐ統合型探究教育により、変革の担い手となる女子科学人材の育成拠点となることを目指すものです。

女子の理系進路選択を支える条件や環境を分析し、全国展開可能な教育モデルを提示することを目指します。