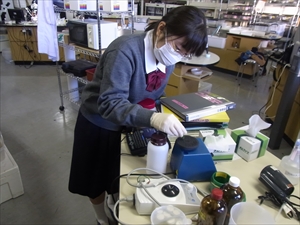

- 年に2回、運営指導委員の先生方に集まっていただいて、生徒の課題研究やSSH事業報告をさせていただいています。課題研究については、第1回(7月)は、生物分野、第2回(今回)は、化学・物理分野の発表になっています。 【アドバイスをいただいた先生方】 阿形清和:京都大学大学院理学研究科教授 宇野賀津子:ルイ・パストゥール医学研究センター基礎研究部室長 佐野淳之:鳥取大学大学院農学研究科教授 西松伸一郎:…続きを見る

2015年1月26日

2015年1月18日

2015年1月17日

2015年1月11日

2015年1月10日

2015年1月 9日

2015年1月 2日

2014年12月29日

2014年12月25日

2014年12月24日

2014年12月16日

2014年12月 1日

2014年11月28日

2014年11月24日

2014年11月17日

2014年11月 9日

2014年11月 6日

2014年10月28日

2014年10月27日

2014年10月25日