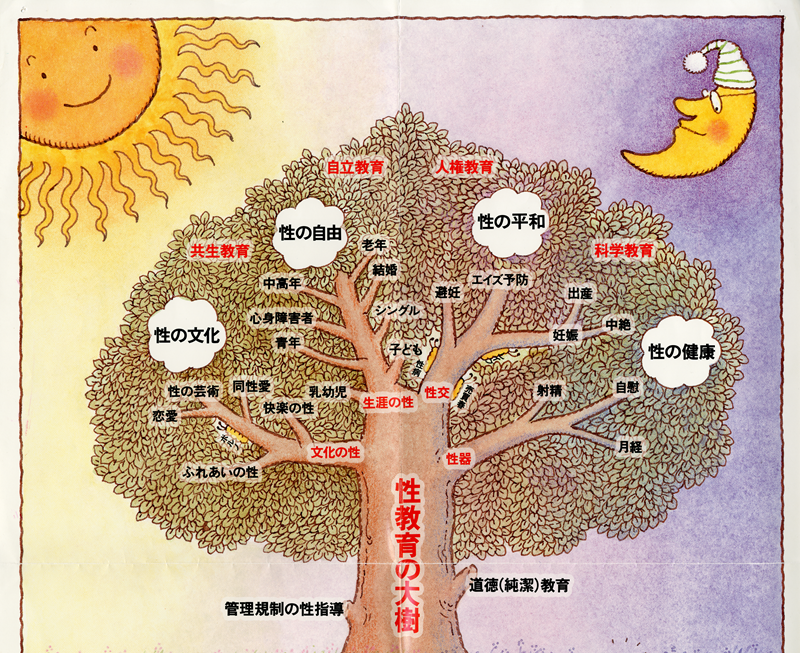

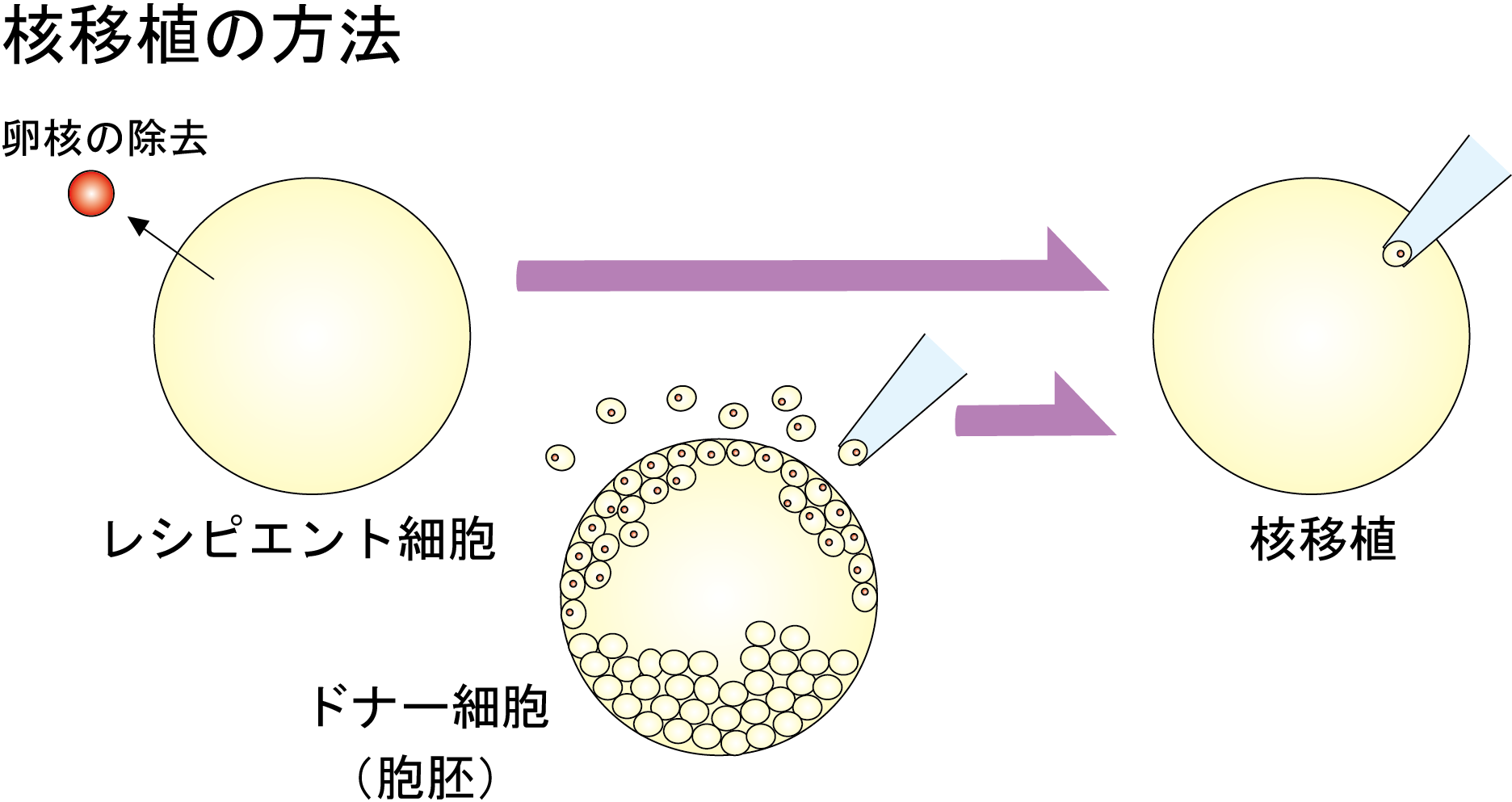

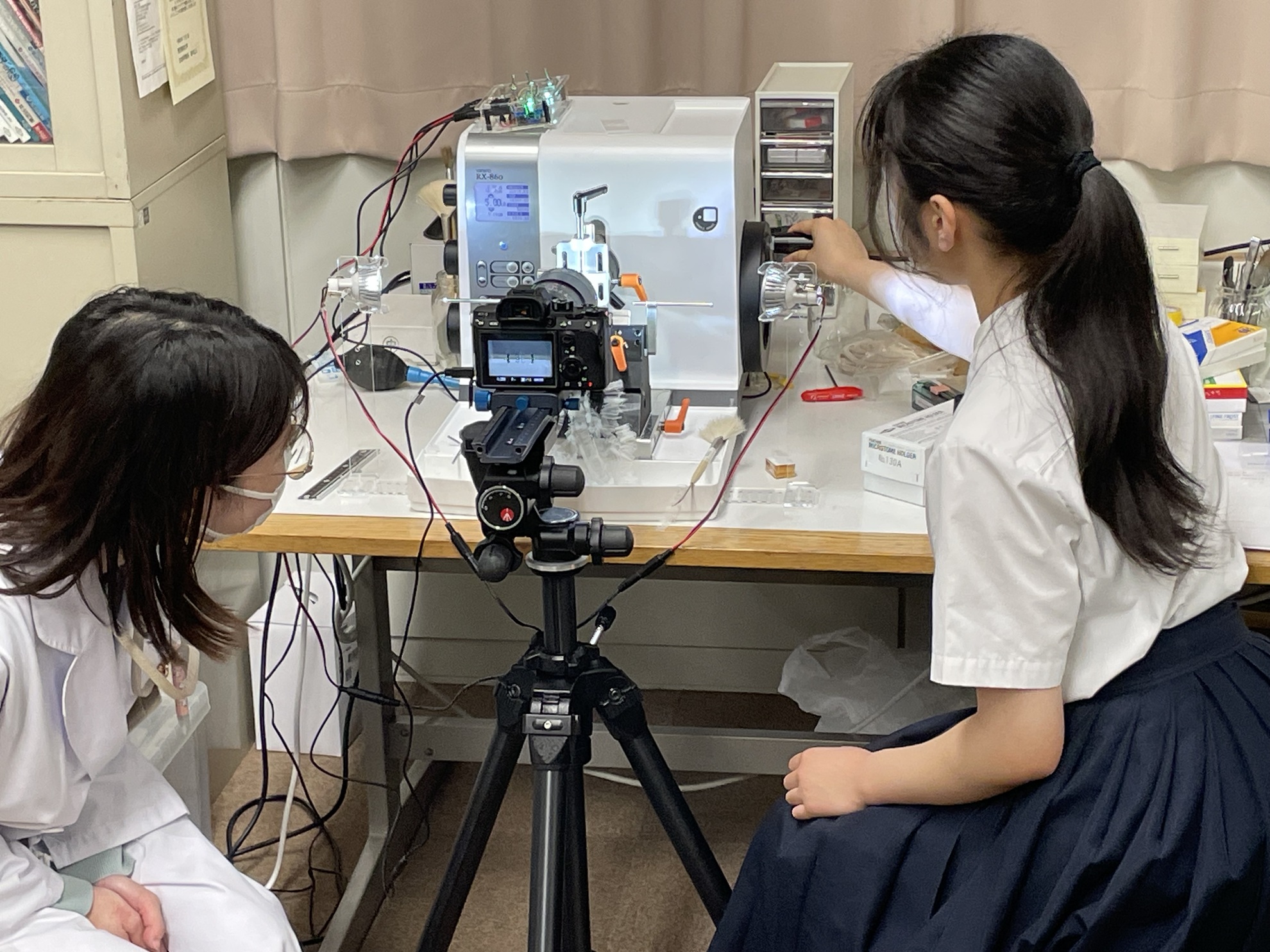

- 性教育からSSHへ、一本の線でつながった実践 生命科学コースやSSHの話をすると、しばしばこう言われる。 「ずいぶん先進的な取り組みですね」 しかし、私自身の感覚では、それは「新しいことを始めた」というよりも、「ここまで来てしまった」という表現の方が近い。 性教育、エイズ学習、翻訳という授業、授業「生命」――。 振り返れば、私の実践は常に、「生徒が自分の生き方を考えるための材料をどう用意するか」…続きを見る

2025年11月17日

2025年11月 8日

2025年11月 3日

2025年10月11日

2025年10月 8日

2025年10月 6日

2025年10月 3日

2025年9月22日

2025年9月21日