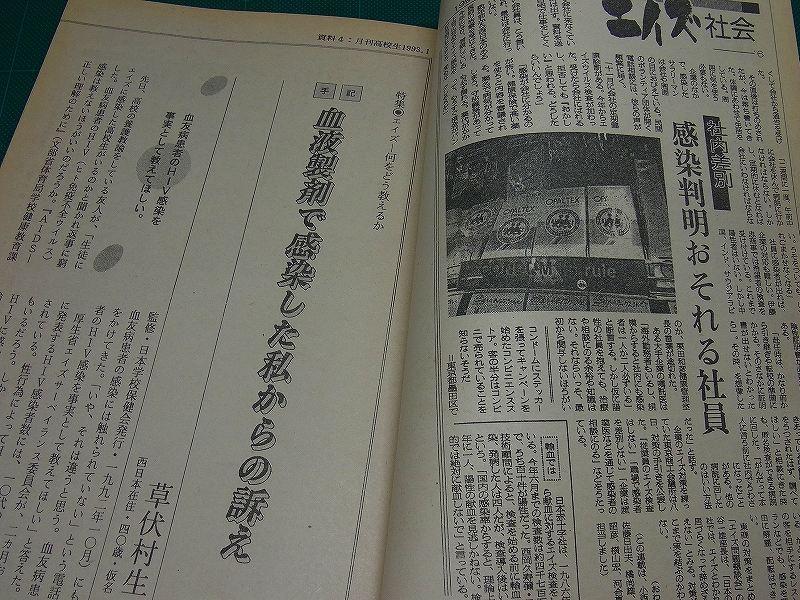

- 『現代性教育研究月報』2005年8月号Vol.23.No.8・P1~5から抜粋 今から20年前にまとめた性教育の取り組みの実践報告です。近年の大人の新型鬱病の増加、中高校生の自殺の増加の背景には、物質的に豊かになり、情報社会になった今の社会であらためて「生きる意味の問いかけ」があると私は考えています。このような授業を学校で実施することが許されるのでしょうか。 中学校では2002年度、高校では2…続きを見る

2024年6月11日

2024年6月 9日

2024年5月27日

2024年4月 1日

2022年1月29日

2022年1月27日

2021年9月26日

2020年7月25日

2019年11月 3日

2016年9月 7日

2015年8月24日

2015年6月 1日

2015年3月 3日

2015年2月24日

2015年2月10日

2015年1月 9日

2014年12月31日