2011年10月1日 Zoological Science 28:758-763

Akiyama.S, Iwao.Y., Miura.I : Evidence for True Fall-mating in Japanese Newts Cynops Pyrrhogaster

「日本産アカハライモリにおける秋交配の証明」の要旨

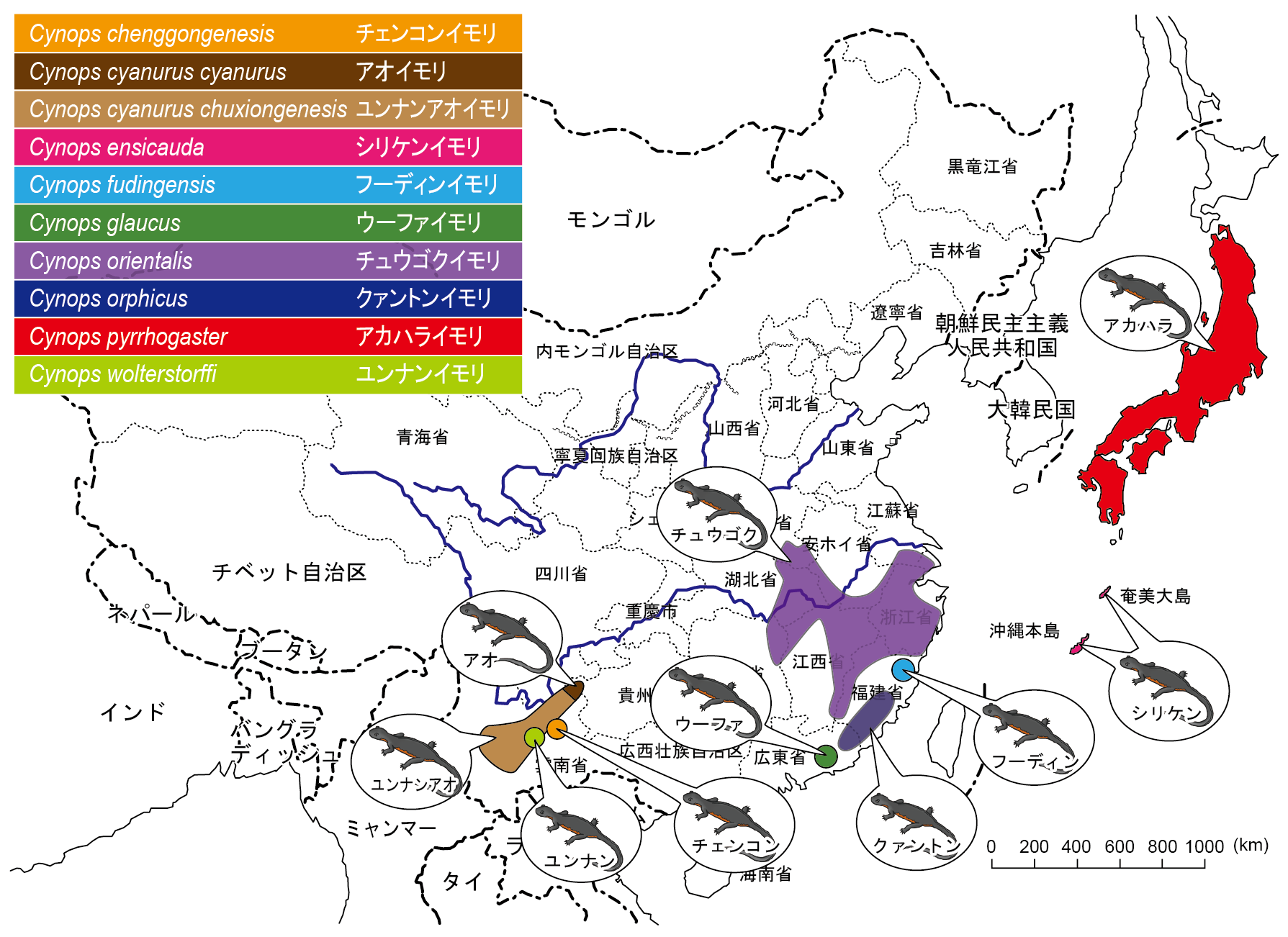

アカハライモリは日本の固有種であり、本州、四国、九州および隠岐、壱岐、佐渡、五島および大隅群島に広く分布している。日本には3種類のイモリが生息しており、本土のアカハライモリに加え、奄美や沖縄にはシリケンイモリとイボイモリが分布している。我が国に生息する他の両生類はすべて体外受精を行うのに対し、イモリ類は、体内受精という異なる繁殖様式を備えている。アカハライモリの雄は繁殖期になると、尾の側面から腹側に掛けて紫色の婚姻色を呈し、雌の目の前で尾を振るわせて雌を誘った後、精包を放出する。雄に追随した雌はその精包を肛門から取り込み、肛門背側に多くの管状構造として存在する貯精のうに精子を蓄える。やがて成熟卵が輸卵管を通り、肛門を通過する際に貯精のうの精子と受精し、受精卵として体外に放出される。体外受精を行う両生類は交配時期と産卵時期がほぼ一致しているのに対し、イモリの雌は体内に精子を保存し、体内受精を行うため、交配が直接産卵を誘導しない。よって、交配時期はそのまま産卵時期を意味せず、交配後長い時間を経過したのち産卵が起こりうる。

アカハライモリでは、これまで春から初夏に掛けての2−3ヶ月が交配期であると考えられてきた。ところが、本研究者は秋にも、野外でたびたびイモリの交配行動を観察し、雄の婚姻食も確認した。ただし、雌の産卵は確認していない。一方、1931年には筒井が、1961年には岩澤が同様にイモリの交配行動を秋に観察しており、岩澤と石井(1990)は精巣の重量が9月−10月に最大になること、アンドロゲンの分泌が春と秋の2度、ピークに達することを明らかにしている。さらに浜口ら(2010)は、雄の脳におけるニューロステロイドの産生酵素遺伝子Cyp7Bの発現が秋に高まることから、秋における雄の交配行動を生理学的に支持している。このような背景から、アカハライモリでは交配が秋にも行われている可能性が十分に考えられる。一方、アメリカのイモリでも同様の秋交配が観察され調べられてきたが、雄の精子形成や雌の貯精のう内の精子の量は個体によって程度が異なことから、秋はあくまで偽繁殖期(false breeding season)であると解釈されている(Gergits and Jaeger, 1990; Sever et al., 1996; Sever, 1997)。

そこで本研究では、我が国のアカハライモリの交配が実際に秋に行われているのかどうかを明らかにするため、生殖腺や生殖器官の成熟の季節変化、雌の貯精のうにおける精子数の年周変化を調べた。さらに、秋に精子が雌に取り込まれるかどうか、その精子が春の産卵で実際に受精に使われるかどうかについて、DNA分子マーカーを用いて調べた。

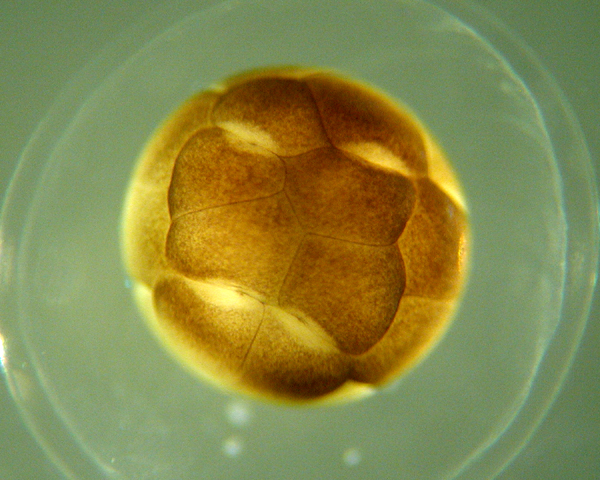

卵巣と輸卵管の重量について、体重に対する相対値を調べたところ、卵巣と輸卵管の重量はともに、繁殖後の7−8月の夏に最小となり、秋に向けて徐々に増えていた。卵巣内の卵母細胞を観察すると、7月には未熟な卵母細胞で占められたが、9月には徐々に成熟の進んだ褐色の細胞質をもつ卵母細胞が増え、3月には既に十分成熟した卵母細胞が多数観察された。輸卵管は5月にはゼリーが上皮細胞に蓄積し肥厚していたのに対し、9月にはゼリーが見られず、上皮細胞が整列して単層構造を示し、縮んだ状態にあった。

一方、精巣の重量は逆に10月から6月に掛けて低く、7月から上昇した。イモリの精巣は、精子が充満した部分と精子形成を行う部分の2つの領域に分かれており、精子が充満した部分の大きさは年を通じて変化しないが、精子形成を行う部分、つまり精原細胞から精子細胞を含む領域の大きさが変化を示した。よって、精巣重量の少ない時期には精子形成の領域が小さく、逆にこの時期には輸精管内の精子数が大幅に増えていた。一方、精巣の重量が大きい9月には精子形成領域が大きかったが、輸精管内では精子が少なく、8月にはほとんど見られない状態にあった。輸精管の精子数は12月から5月にもっとも多かったが、9月からは既に増えだしていることがわかった。

雌の貯精のうにおける精子数について、すべての貯精のう内の精子数を測定することは困難であるため、組織切片を観察した貯精のうの内、20%以上の貯精のうに精子が含まれている場合、20%未満の場合、なしの場合の3つのタイプに分けて調べた。その結果、繁殖後の8月と9月にもっとも少なく、10月から精子を含む貯精のうが大幅に増えている事がわかった。

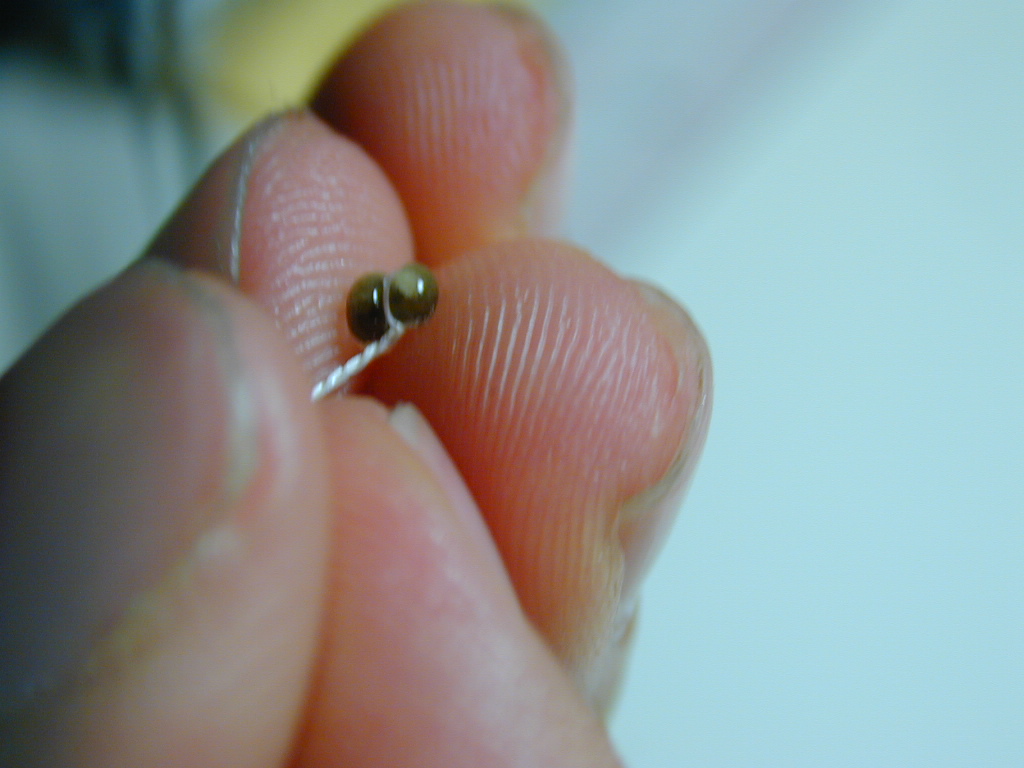

以上の結果から、雌雄生殖腺の成熟は繁殖後の8月頃にもっとも低下すること、その後10月には最大まで達しないもののある程度の成熟度に達している事がわかった。そこで、12月に冬眠中の雌を野外から捕獲し、雄と接触させることなく3月に排卵を誘導したところ、使用した雌3個体すべてが受精卵(受精率70,73.3, 22.7%)を生んだ。これは、12月の雌は既に精子を取り込み、保持していたことを示している。一方、6月に産卵した雌をそのまま飼育し、秋に排卵させても受精卵は生まなかった。しかし、9月と11月に捕獲した雌2個体と4個体は12月にそれぞれ排卵誘導によって受精卵(受精率100%)を生んだ。このことは、春の精子は夏を越えて秋まで維持されないこと、そして、雌は秋に精子を取り込み、保持していることを示している。最後に、秋の精子が春の受精に使われている事を直接証明するために、岡山と大分の集団を使い、3月に捕獲した冬眠中の雌を別の集団の雄と一緒に飼育し、5月に自然産卵および人工排卵によって産卵を誘導した。岡山と大分の集団は、視物質遺伝子の塩基配列の違いに基づき、HincIIの制限酵素切断によってお互いのゲノムを識別することができる。岡山雌が自然産卵した8胚を調べたところ、2個体は岡山、6個体は雑種であった。さらに、人工排卵によって、岡山の雌6個体はすべて岡山の胚だけを生んだが、大分の雌1個体は大分の胚2個体と1個体の雑種、残り3個体の雌は合計35個体の雑種胚を生んだ。以上の結果から、精子は秋に取り込まれ、しかも春の精子と共に、春の受精に使われている事が直接に証明された。

本研究は、日本に生息するアカハライモリの雌が秋に雄から精包を受け取り、春に新たに取り込んだ精子と共に春の受精に使用して産卵していることを明らかにした。したがって、これまで4月から6月、春から初夏までがアカハライモリの交配期(繁殖期)とされていたが、10月から6月までが真の交配期(繁殖期)となり、これまで知られていたよりも6ヶ月近くも長いことになる。ただし、冬は冬眠するため、実際には11月頃から3月までの期間は冬によって中断されている。では、日本の両生類の中で、なぜイモリだけがこのように長い交配期間をもつのだろうか。アカハライモリの属するCynopsには合計8種存在し、そのうち6種は中国のいずれも緯度が低い南部に生息している。従って、Cynops属イモリの起源は中国にあり、日本のアカハライモリは最も緯度の高いところに適応していることになる。中国のCynops属イモリの交配期はおよそ3月から7月と報告されており、アカハライモリの近縁種で奄美、沖縄に生息するシリケンイモリの交配期は1月から6月とされている。よって、日本に侵入して進化したCynopsは、繁殖期が冬の方へと伸長し、本土に分布を拡大しながらさらに秋まで交配期が伸長した可能性が考えられる。しかし、本土では寒い冬が存在するため、長い交配期が冬で遮断されたことになる。現在のところ、中国のCynopsにおける真の交配期が調べられていないので、詳しい推測は困難であり、中国のCynops自体がすでに長い交配期を備えている可能性も否定できない。今後の研究の進展が期待される。

本研究は、アカハライモリの交配期が秋にはすでに開始していることを明らかにした。これまで、日本の両生類では春を中心とした一続きの交配期が一般的に信じられてきたが、本研究は、秋に開始し、しかも冬期で一旦遮断され初夏まで続く長い交配期が存在することをイモリで証明した。これまでの常識を大きく覆す発見である。