Due to ethical concerns, it is becoming more and more difficult to use wild animals, including wild amphibians,for scientific experiments. This situation encouraged me to develop a reliable method for captive breeding of the salamander Hynobius nebulous, a method which enables the study of individuals from aquarium origin only. This novel technique may be applied also to the breeding of closely related Urodela species. Since the designation of my high school as a Super Science High school (SSH) in 2006, all Life Science Course students compulsorily came to work on salamanders under my supervision. We eventually succeeded in performing both artificial insemination and natural breeding in water tanks. Through the process of breeding and rearing salamanders and through becoming familiar with amphibians, students have gradually come to see the protection of rare species as well as ecosystems as important goals.

2019年12月28日 日本両生類研究会20周年記念誌(日本両生類研究会)p144-148

『両生類に魅せられて』カエルとサンショウウオの長期研究と最新の研究

「日常的な有尾類の飼育を学校教育に取り入れることで見えてきたもの」(秋山繁治)

はじめに

有尾類の研究は、1989 年3 月に勤務していたノートルダム清心学園清心女子高等学校の生物教室に持ち込まれたカスミサンショウウオ(現在のセトウチサンショウウオ)の卵の飼育をきっかけに始まった。それ以降、30 年経過した今でも続いている。

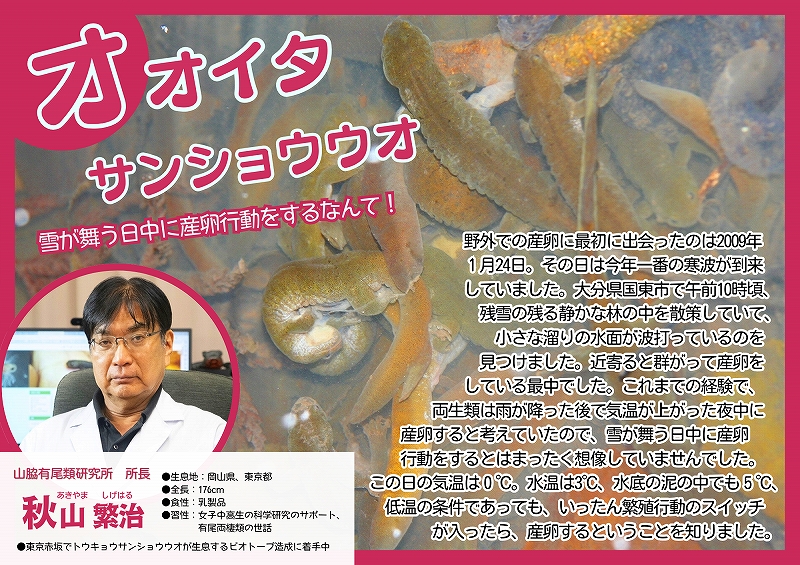

有尾類の飼育は、最初は生物部の活動であったが、今では、科目「科学課題研究」の一部に組み込まれている。それは、2006 年に当時の勤務校が文部科学省スーパーサイエンスハイスクールに採択され、「生命科学コース」を創設するとともに、科学課題研究を中心に据えた教育プログラムの導入にふみきったことに起因している。「生命科学コース」に入学した生徒は全員が生物部に所属するという設定で、有尾類の研究が「科学課題研究」のテーマの一つになっている。本報告では、環境省レッドリスト2019 絶滅危惧Ⅱ類(VU)のオオイタサンショウウオ(Hynobius dunni)を対象とした科学課題研究をどのように進めたか、そして、その教育効果はどうであったかについて紹介したい。

野生動物を扱った研究を取り巻く状況

実験動物は、医学などで実験材料として使う場合と、生物学でその動物自体を研究対象として使用する場合がある。前者の場合は、大量の個体が消費されるので、完全に家畜化された動物(マウスやブタなど)が使われてきた。一方、後者の場合は、研究に限定するということで、飼育動物だけでなく野外で採取した動物を使うことも特別に許されてきた。しかしながら、現在では生命倫理的な問題や野生動物保護を考える立場で、野生動物の利用に制限がかかりつつある。

これまでの動物実験に関する倫理委員会の規定は、爬虫類以上の脊椎動物に限られてきたが、今では魚類・両生類の扱いについてもそれらの規定に準ずるようになりつつある。高等学校の科学課題研究で、魚類からDNAを採取するために鰭の一部を切り取る実験が、「動物に苦痛を与えるのは好ましくない」としてアメリカでの発表を許されなかったという例が知られている。したがって、研究目的といえども、完全に飼育された魚類(メダカ、ゼブラフィッシュ)・両生類(アフリカツメガエル)でないと、実験に使ってはいけない時代が近づいているといえる。当然、希少野生動物については、野外での捕獲さえも難しくなっている。

両生類は、生物学史の大きな発見に実験動物として使われてきた経緯がある。シュペーマンは移植実験にスジイモリとクシイモリ、ニューコープは中胚葉誘導実験にメキシコサンショウウオを使用している。生命科学分野の研究では、アフリカツメガエル(元は妊娠検査をするという医療目的で飼育されていた)の利用が増え、さらにネッタイツメガエルやイベリアトゲイモリの利用が新規に広がっている。しかし、サンショウウオ科では、飼育・繁殖が困難ということで、生命科学分野の研究にこれまで実験動物として使われたことが少ない。

希少種の保全のみならず比較再生学などの隆盛により、完全飼育法の確立が望まれている今、野生動物を実験に使うためには、"家畜化"(完全飼育下での繁殖方法の確立)が必要だということになる。これまで飼育・繁殖が難しいとされてきた種では、その種の飼育方法を確立しなければ、研究を進展させることができなくなってしまうということになる。これまで手をつけられなかった種の飼育方法を確立することは、今後の生物学研究の進展に不可欠な条件となりつつある。

そこで、科学課題研究のテーマとして、サンショウウオ科サンショウウオ属のオオイタサンショウウオの完全飼育下での繁殖方法の確立を目指した。社会的な背景には、以下のようなことがある。

①研究目的といえども、野外から採取した個体を使うことが許される時代ではなくなっている。

②生活史が似た近縁な種であれば、その繁殖技術を水平展開できる可能性が高いので、希少種の絶滅に歯止めをかける技術になりうる。

③動物園や水族館の啓蒙的な展示で、自然保護の保全に対する意識が浸透し、希少種として有尾類の展示がされるようになっている。

オオイタサンショウウオの繁殖方法の確立

繁殖実験のためには、データが取れるレベルまでの個体数を増やす必要がある。野外から採取した個体は使わず、すべて卵から成熟するまで飼育した個体を用いたので、長い年月を要した。

成熟に要する年数も定かではなく、環境省自然保護局発行の『Red Data Book 2014 日本の絶滅のおそれのある野生生物③爬虫類・両生類(環境省編)』のオオイタサンショウウオのページの記載は「繁殖個体の平均年齢は不明であるが、飼育下では3 年で性成熟した例がある」だけであった。これまでデータが取れるレベルまで個体数を増やした研究は行われていなかったということになる。

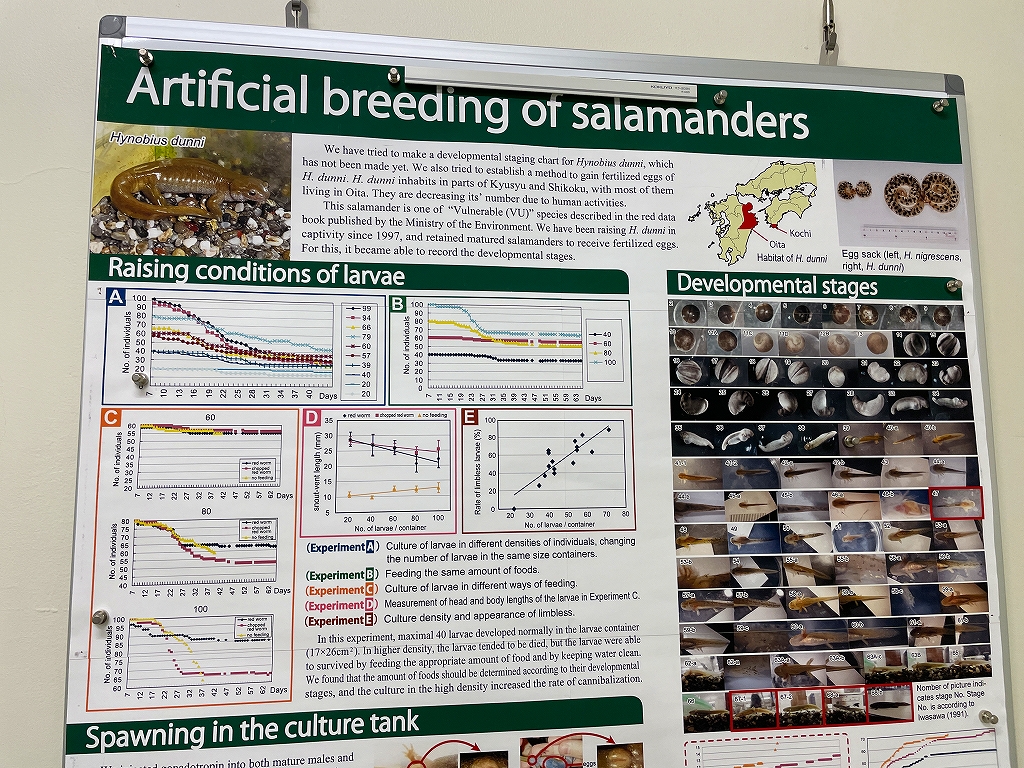

完全な飼育下での繁殖方法を確立するに至るには多くの問題が浮上した。その問題をその時々の生徒が研究テーマとして取り組んできた。「何を餌にするのか」、「どんな容器で飼育するのか」、「飼育密度と共食いの頻度は関係するのか」、「餌はどのくらい与えるのか」、「成熟したことをどのように確かめるのか」、「性成熟するまでどのくらいかかるのか」、「繁殖行動を誘発するにはどうするか」など手探りの状態で研究をすすめた。

【1】方法

完全な飼育下での繁殖方法を確立するためには、〔1〕受精方法、〔2〕成熟個体になるまで安全に飼育する方法を確立する必要がある。

〔1〕の受精方法については、親個体を殺さないで行える方法として、(ⅰ)人工授精、(ⅱ)飼育ケース内での自然産卵の2つの方法を試みた。また、〔2〕の飼育方法では、生育についての基本的な知見が必要なので、(ⅰ)幼生の飼育条件、(ⅱ)発生段階、(ⅲ)性成熟を調べた。

【2】結果

〔1〕の(ⅰ)で、卵嚢採取後、100 時間以上経過しても人工授精が可能であること、(ⅱ)で、配偶行動を誘発することによって、水槽内の自然産卵でも受精卵を得ることができることを確認した。

〔2〕の(ⅰ)で、幼生の飼育での最適条件を解明し、(ⅱ)で、すでに記載されているクロサンショウウオの成長段階と比較して相違点を見つけることができた。(ⅲ)で、性成熟に3 年を要するという定説(環境省レッドデータブックの記載)に対して、飼育下で性成熟の経年変化を調べ、2 年目から受精可能になる個体が出現することを確認した。

【3】展望

日本に現存しているサンショウウオ科44種のうち37種がサンショウウオ属(Hynobius)なので(日本爬虫両棲類学会, 2019 年11月7日版日本産爬虫両生類標準和名リスト)、今回の開発したオオイタサンショウウオについての繁殖技術は、この種だけでなく近縁の種の繁殖にも生かせる可能性が高いと考えられる。

学校での動物飼育について

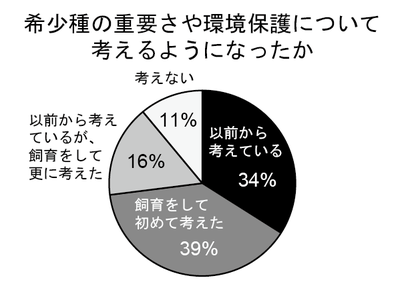

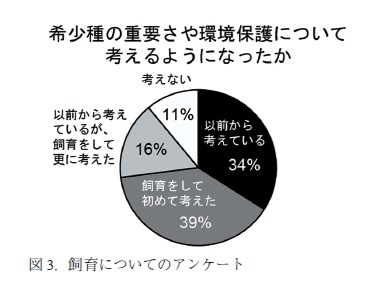

生命科学コースでは、入学して1 年間は全員が放課後日常的に有尾類の世話をすることになっている。有尾類の飼育に関わってからの変化を生徒へのアンケートから分析すると、飼育を経験することによって、「気持ち悪い」という気持ちが減り(80% → 16%)、「可愛い」と思うようになり(31% → 77%)、希少種の重要さや、環境保護について考えることについては、図3のグラフのような結果を得ている。

生徒に動物飼育に関わらせて感じることは、ペットを可愛がることはあっても、学校で責任をもって動物の飼育を任された経験をほとんどもっていないことである。小学校では、動物との関わりから生命の尊さを学ぶ目的で動物が飼われているという話はよく耳にする。学習指導要領でも、生活科で動物飼育が設定されている。しかしなぜ学校での動物の飼育経験がないのか疑問に思い、調査することにした。

生命科学コースの生徒に、出身小学校を訪問して調査レポートの作成を宿題として課した。そのレポートから「生徒たちに飼育動物との思い出が非常に少ない」ことを再認識した。そして、次の段階として、今の小学校の「学校飼育動物」の現状を知るために、生命科学コースの生徒の研究として、2008 年に岡山県内の小学校にアンケート調査(360 校、回収率83%)を実施した。

この調査でわかったことは、一番多く飼われているウサギの飼育状況をみると、ウサギの雌雄が区別できない学校が54%、雌雄混合飼育が65%、雄の非去勢手術率が91%であった。飼育数が40 羽の学校もあった。ウサギは繁殖力が旺盛で、雄はなわばりをもつという特徴に配慮する必要があるが、雌雄を区別できない学校が多く、避妊しないで雌雄を混在させて飼っている現状がわかった。教師の理解が不十分な状態で動物が飼育されており、生徒の飼育への参加も少なく、有効な教材として生かし切れていない状況が判明した。

2013 年度版『子ども・若者白書』で「近年、子どもの体験活動の場や機会の減少が指摘されている。例えば自然体験活動についてみると、学校以外の公的機関や民間団体が行う自然体験活動への小学生の参加率は、どの学年でもおおむね低下しており、小中学生の中で自然体験をほとんどしたことがない者が全般的に増加している」とある。自然観察や動物飼育などの自然体験を意図的に学校教育の中で増やす工夫が必要な時代が到来している。

有尾類の研究に取り組んだ生徒は、高校生になって初めて日常的な学校での動物飼育を体験し、動物を身近に感じることができたということになる。

最後に

オオイタサンショウウオを扱うようになったきっかけは、2007 年7 月から環境省自然保護局希少野生動植物保護推進員として活動して、福岡県、大分県の両生類の生息調査に関わったことがきっかけになっている。大規模な住宅造成工事などで生息環境を失い、限られた場所にかろうじて生き残った個体を保護しても手だてがなく、移植して別の場所で生きる可能性にかけるしかないような状況を目の当たりして、「希少野生生物であるサンショウウオの保護には、生息する自然環境の保全だけでなく、その繁殖生態をよく知り、絶滅に瀕した際の手段として人工的な飼育下での繁殖方法も確立しておく必要がある」と判断したからである。これまで継続してきた飼育経験が原点となって、生徒の科学課題研究への取り組みや有尾類の教材開発が進み、生徒の研究と別に自分自身のテーマとしてすすめてきたアカハライモリの貯精嚢の研究もまとめることができたと考えている。

【参考文献】

秋山繁治. 1992. 孵化後実験室内で飼育し産卵したカスミサンショウウオ. 両生爬虫類研究会誌. 41:1-5.

秋山繁治. 1997. 有尾類の教材化について・環境に目を向ける教材としての利用. 岡山県高等学校教育研究会理科部会会誌. 7: 20-28.

秋山繁治. 2005. 有尾類の教材化について(2)『胚の発生』の授業展開. 岡山県高等学校教育研究会理科部会会誌. 55: 26-33.

秋山繁治. 2007. 有尾類の飼育下での繁殖. 岡山県高等学校教育研究会理科部会会誌. 57: 16-19.

秋山繁治. 2009. 女子校で有尾類と付き合って20 年.生物工学会誌. 87(2): 110.

秋山繁治. 2009. 実際に『触れること』が科学的思考を育てる. 理科の教育(日本理科教育学会).58(12)(通巻689 号): 22-25.

秋山繁治. 2013. SSH 指定から七年、その成果と課題.日本私立大学連盟大学時報. 352: 44-51.

秋山繁治. 2015. 授業における有尾類の活用について. 数研出版サイエンスネット. 54: 14-15.

秋山繁治.2017.30 年の性教育の実践・学級通信から授業「生命」、女子生徒の理系進学支援へ.10 周年記念誌「性について、語る、学ぶ、考える」(関西性教育研修セミナー実行委員会):78-81.

秋山繁治.2018.科学課題研究を中心に据えた女子の理系進学支援教育プログラムの開発.第66回読売教育賞最優秀賞論文集(読売新聞社):1-17.

秋山繁治.2020.有尾類の仲間アカハライモリの教材化・生命現象に感動を起こす教材.生物の科学 遺伝.74(1):101-107

秋山繁治・田中福人. 2008. 清心女子高等学校 生物部の歩み. 生物工学会誌. 86(8): 415-416.

Akiyama. S., Y. Iwao and I. Miura. 2011. Evidence for True Fall-mating in Japanese Newts Cynops pyrrhogaster. Zoological Science. 28:. 758-763.

鈴木美有紀・秋山繁治.2010.岡山県下の小学校での学校飼育動物の現状.動物飼育と教育(全国学校飼育動物研究会). 12: 3-10.