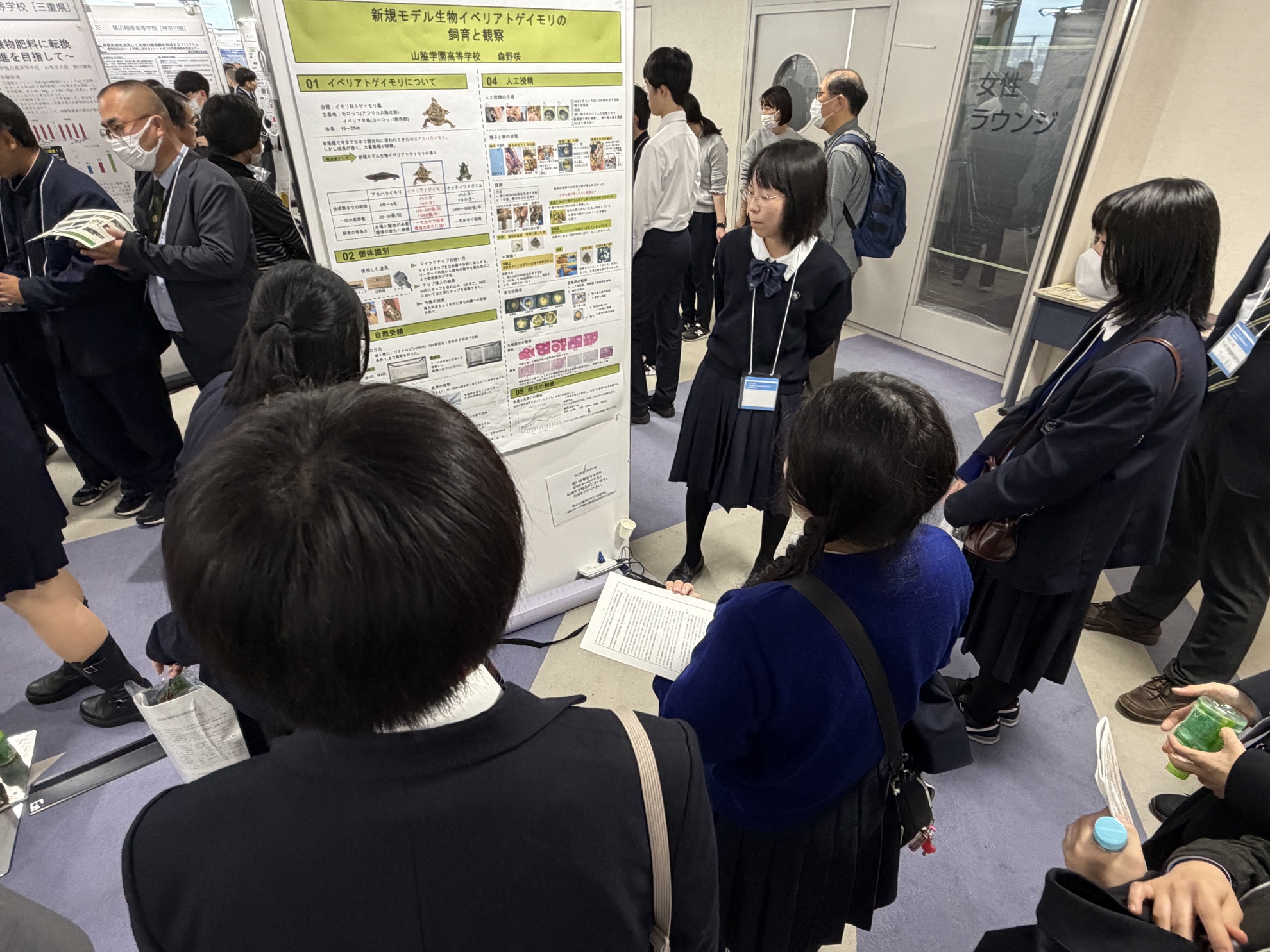

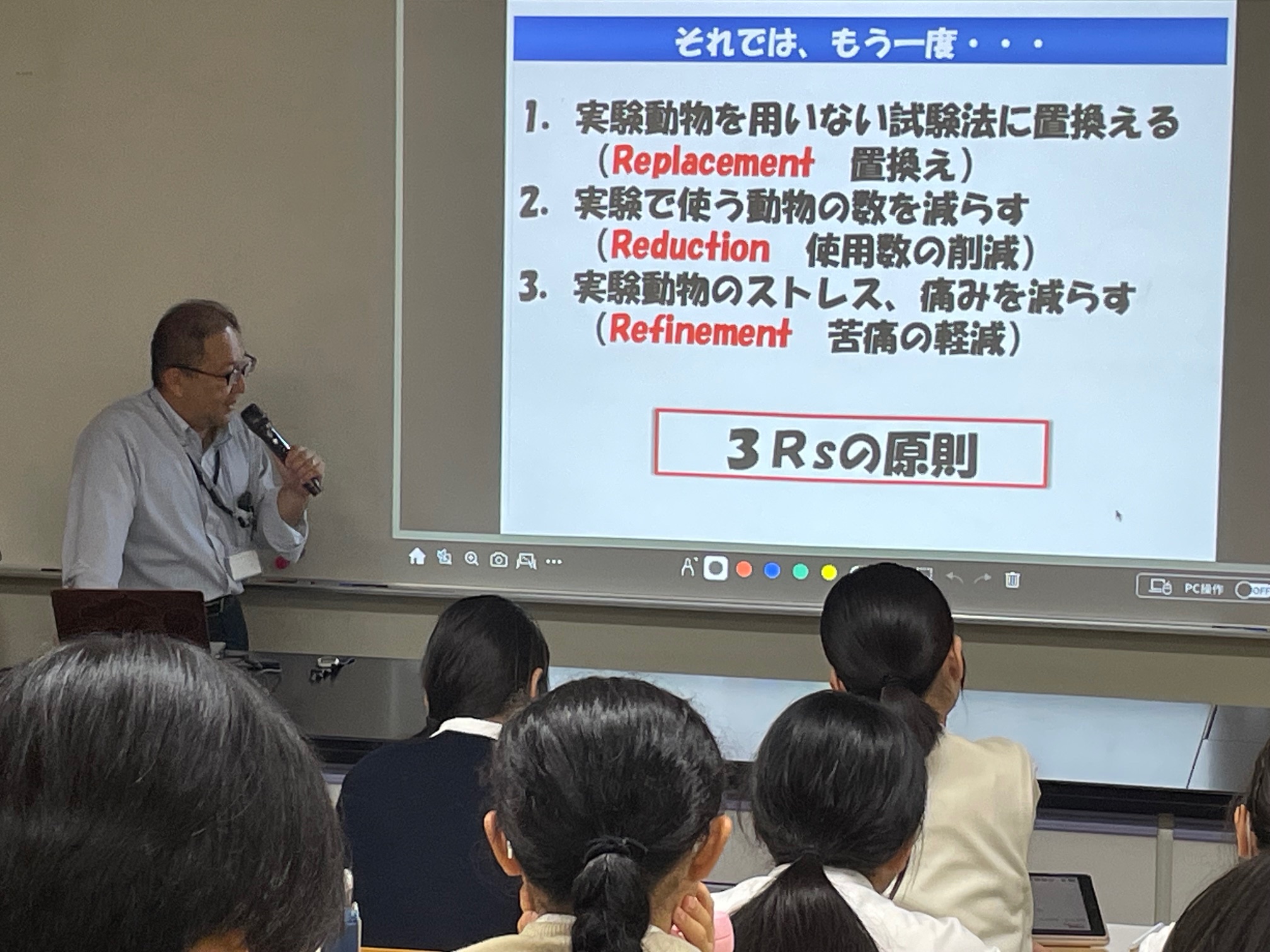

2月6日に開催された公正研究推進協会(APRIN)全国公正推進会議のポスターセッションにおいて、昨年4月から有尾研で生徒の科学研究指導に取り組んでいる本校教員が、「中高生の探究活動が直面する課題と現場からの示唆~山脇学園での実践的な取り組み事例~」という題目で発表を行いました。

本発表では、生徒の探究活動の一環として動物を対象とした科学研究を指導してきた経験を報告し、その取り組みが評価され、「最優秀賞」を受賞しました。

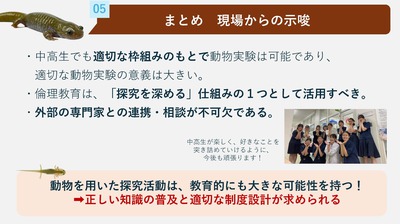

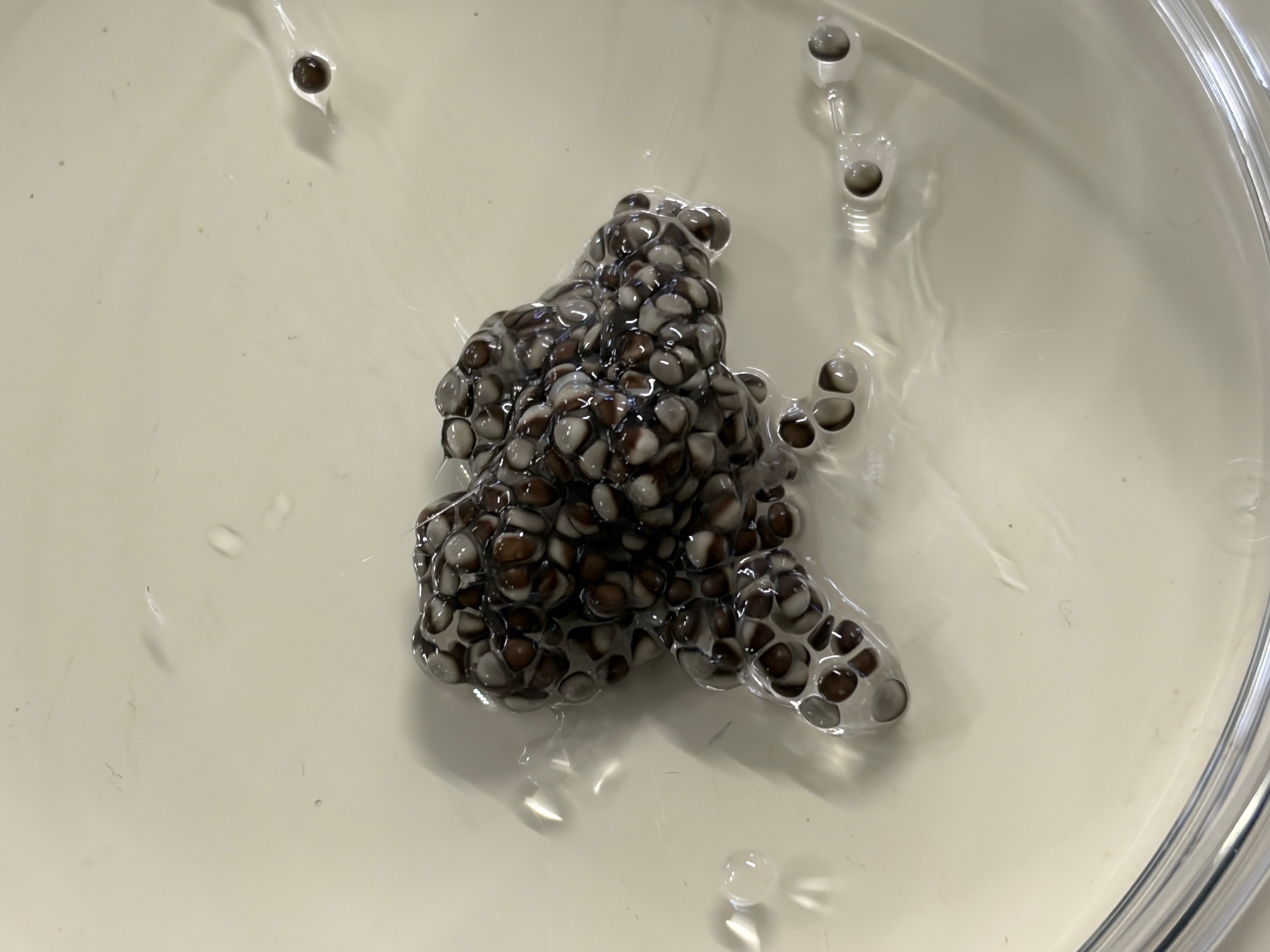

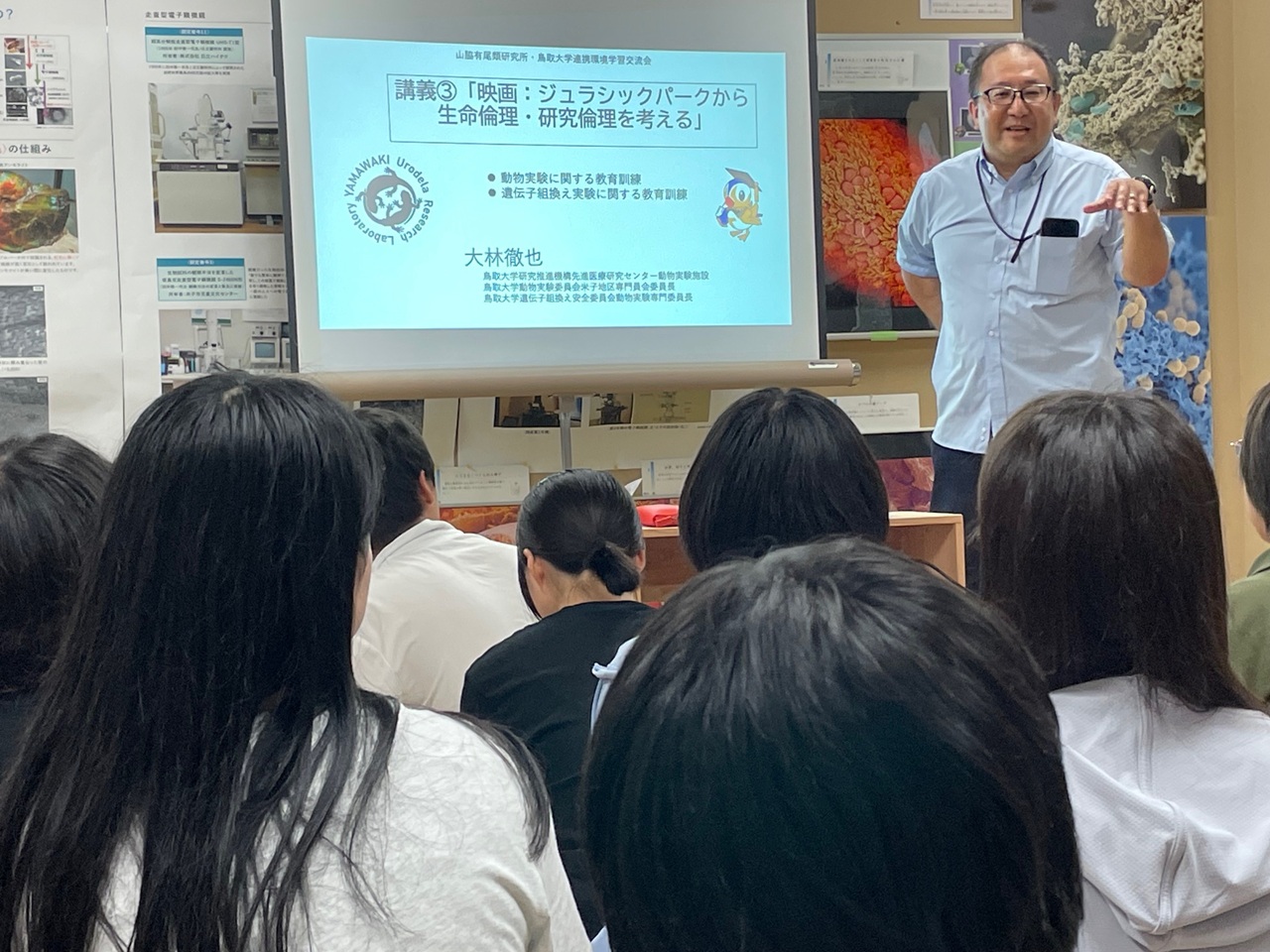

学校現場における動物実験については、生命倫理的配慮の必要性から、解剖などの実習を容易に実施できない状況があります。そのような中で本校では、外部委員を招聘して動物実験委員会を設置し、適切な審査・管理体制のもとで生徒の実験活動を推進してきました。こうした点が高く評価されたものと伺っています。