- ここで必要なのは生命の意味についての問いの観点変更なのである。すなわち人生から何をわれわれはまだ期待できるかではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである。そのことをわれわれは学ばねばならず、また絶望している人間に教えなければならないのである。哲学的に誇張して言えば、ここではコペルニクス的転回が問題なのであると云えよう。すなわちわれわれが人生の意味を問うのではなくて、われ…続きを見る

2020年5月20日

2020年5月12日

2019年12月21日

2019年12月 1日

2019年10月 6日

2019年4月23日

2019年1月 3日

2018年11月19日

2018年6月 2日

2018年5月 5日

2018年3月16日

2017年11月29日

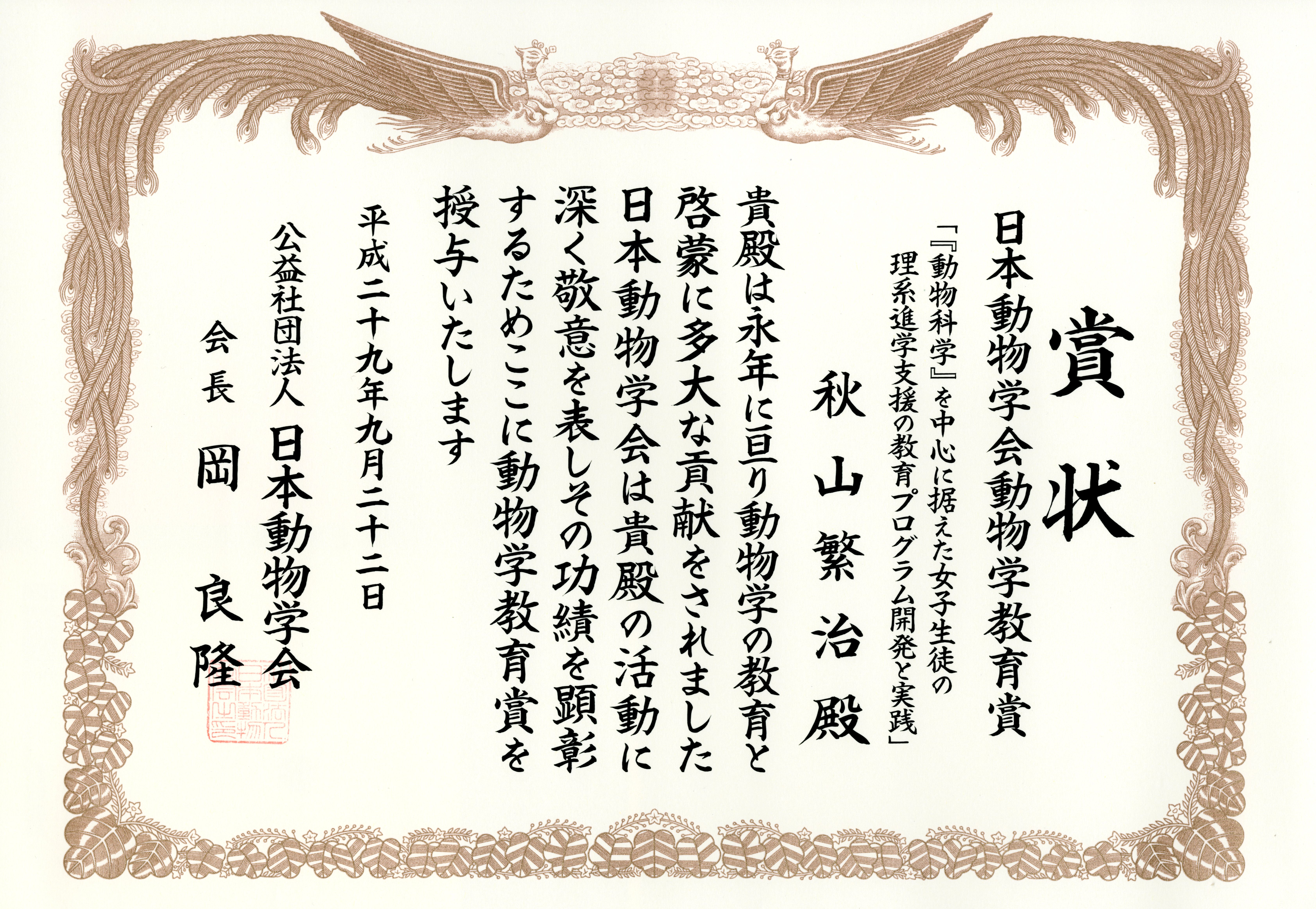

2017年11月22日

2017年11月 3日

2017年7月18日

2017年7月14日

2017年7月 2日

2017年6月10日

2017年6月 9日