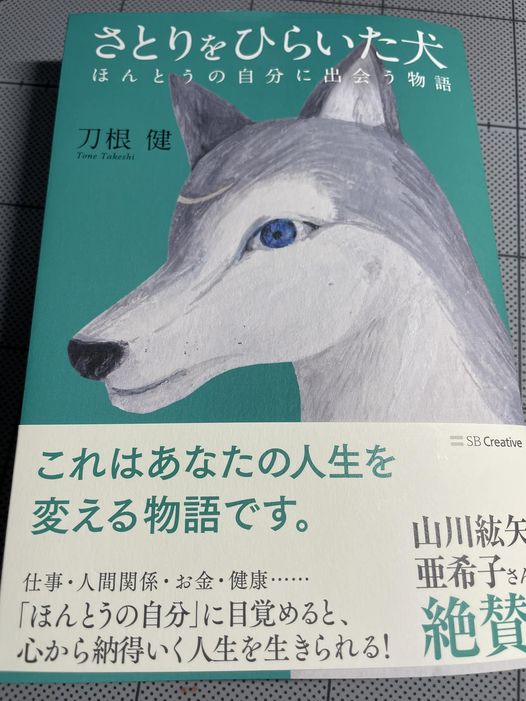

- 『さとりをひらいた犬』を読み終えました。本当に自由に生きるには、どのような視点で"自由"を考えるのか。 著者の心不全、癌と病魔と戦って死の淵までいった経験が書かせたメッセージだと思って、読ませていただきました。これから『さとりをひらいた犬』を読まれる人は、これ以降はネタバレになるので、楽しみをとっておくためには、読まない方がいいかもしれません。 p351より、「ほんとうの自由とは、外側の何かから…続きを見る

2022年10月10日

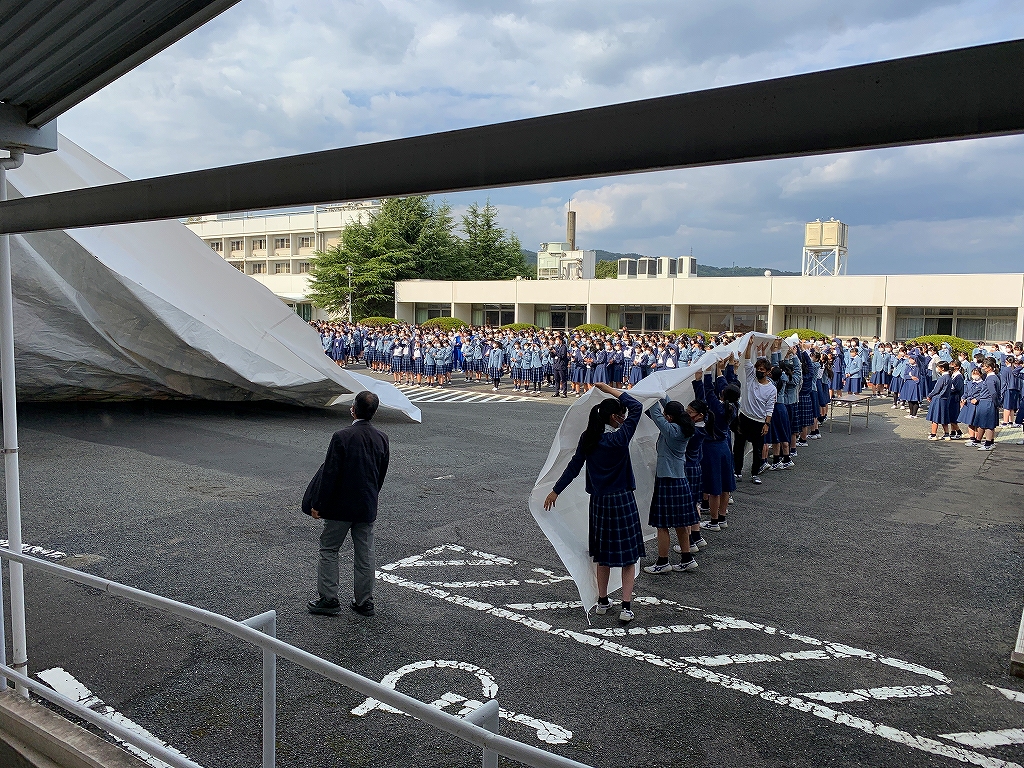

2022年9月11日

2022年8月20日

2022年4月14日

2022年4月 3日

2022年3月21日

2022年1月29日

2022年1月28日

2022年1月26日

2022年1月18日

2022年1月 3日

2022年1月 1日

2021年12月31日

2021年11月29日

2021年11月16日

2021年11月 9日

2021年11月 5日

2021年11月 3日

2021年10月15日

2021年9月30日