- 1945年は、アメリカ軍が3月に東京を空襲(東京大空襲)(死者は約10万人)、4月に沖縄本島に上陸。8月には長崎と広島に原爆が投下された年です。アンネ・フランクも3月に亡くなっています。 映画『関心領域』は、その時代に、アウシュビッツ収容所の所長ルドルフ・ヘスとその妻ヘドウィグら家族は、どこにでもある穏やかな日常があり、子どもたちの楽しげな声が聴こえてくる幸せな暮らしを描いています。彼らが幸せ…続きを見る

2024年5月27日

2024年5月23日

2024年4月 2日

2024年3月 7日

2024年3月 5日

2024年3月 1日

2024年2月23日

2024年2月18日

2024年2月15日

2024年2月10日

2024年2月 8日

2024年2月 6日

2024年1月 6日

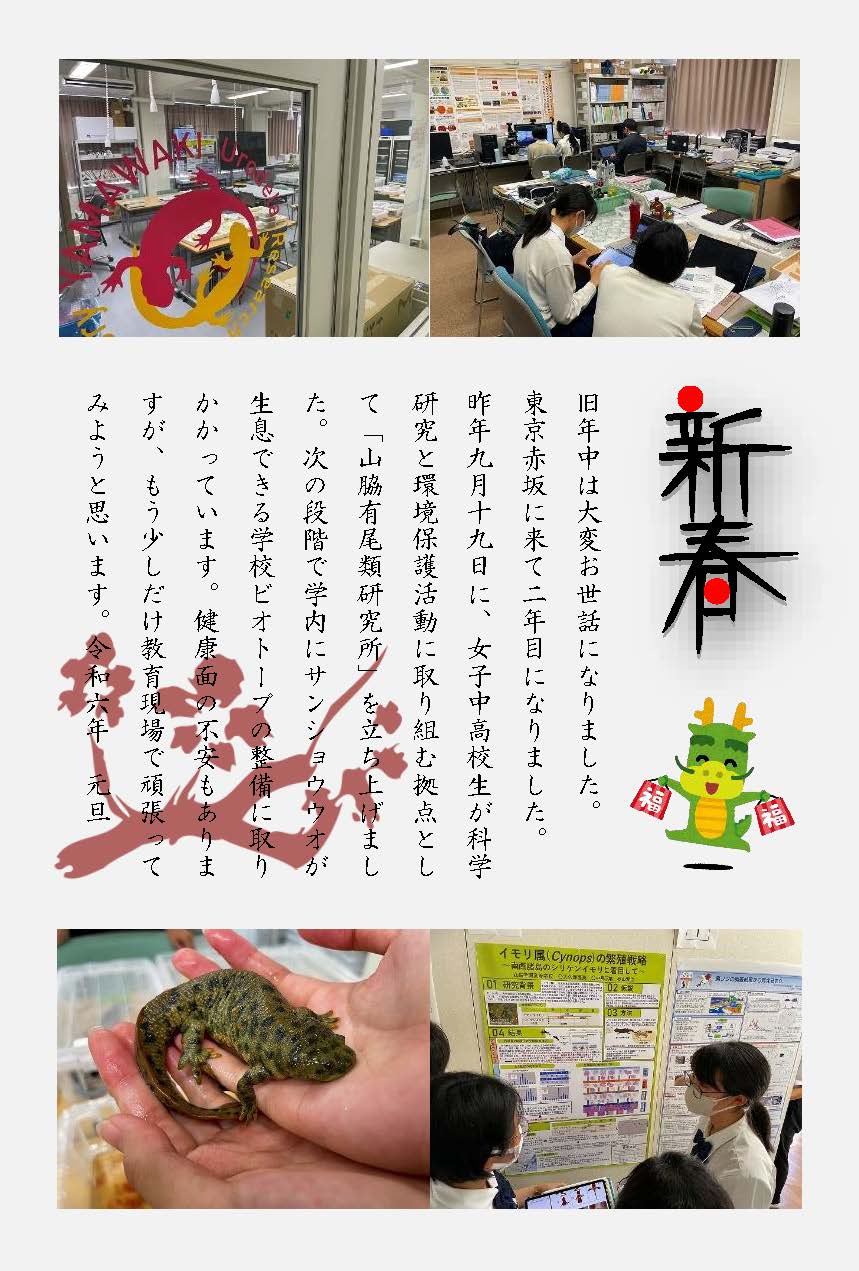

2024年1月 1日

2023年11月 9日

2023年10月 8日

2023年9月19日

2023年8月27日

2023年8月 4日