- 日野原重明。1911年山口県生まれ。京都帝大医学部卒。1941年から聖路加国際病院に勤務。専門は内科学で、「成人病」と呼ばれていた脳卒中、心臓病などを「習慣病」と呼ぶことを提唱してきた。旧厚生省は1996年に予防につなげる意味づけで「生活習慣病」と改称した。 「生涯現役」として著作や講演など幅広く活動していた。7月18日午前6時33分、呼吸不全で105歳で逝去された。…続きを見る

2017年7月18日

2017年7月14日

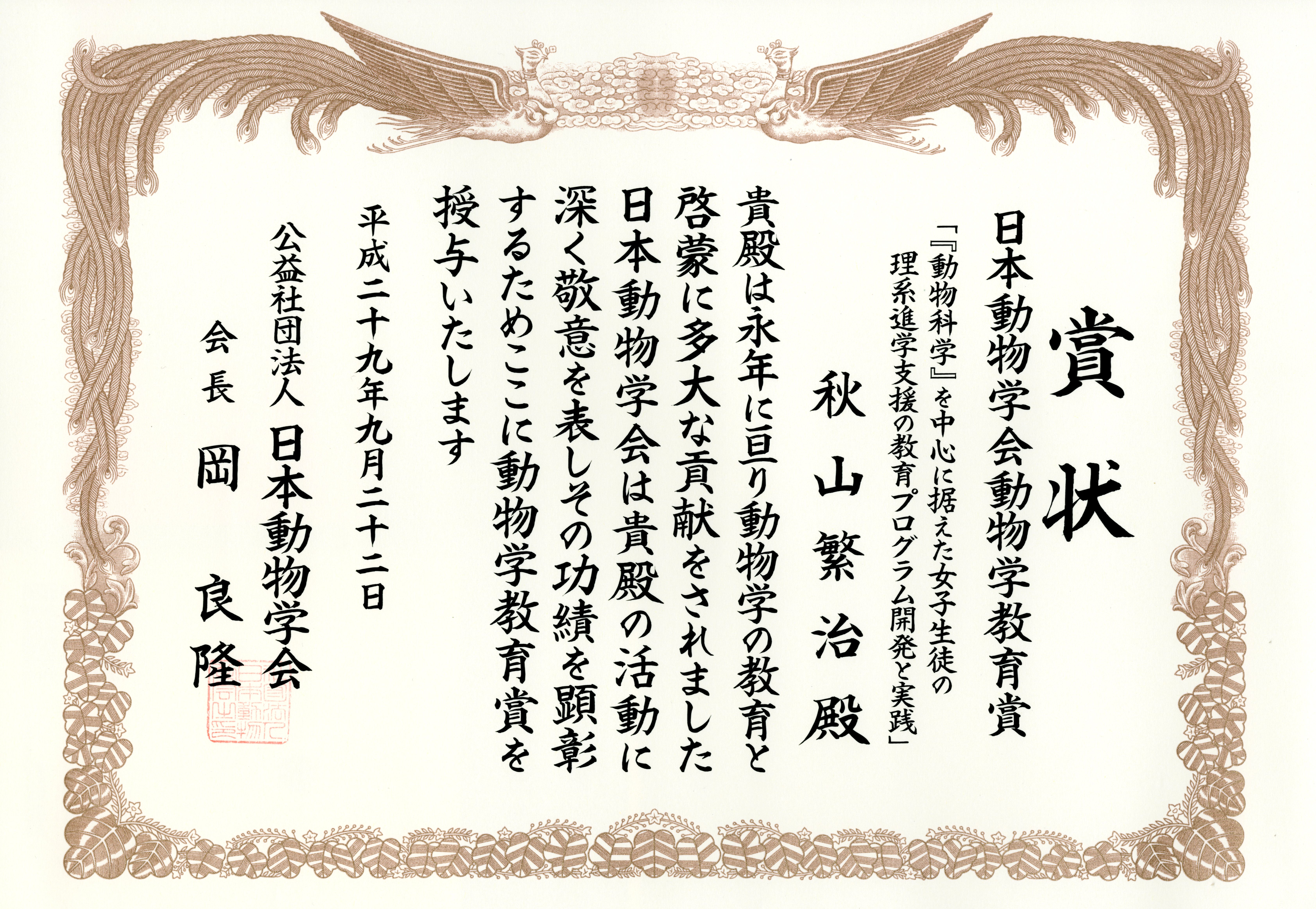

2017年7月 2日

2017年6月10日

2017年6月 9日

2017年6月 4日

2017年6月 1日

2017年5月16日

2017年3月 5日

2017年2月25日

2017年1月29日

2017年1月17日

2017年1月16日

2017年1月11日

2016年12月15日

2016年12月 3日

2016年12月 1日

2016年11月30日

2016年11月29日

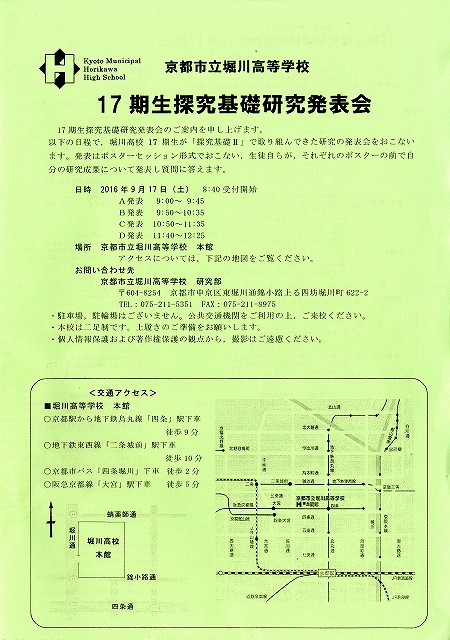

2016年9月23日