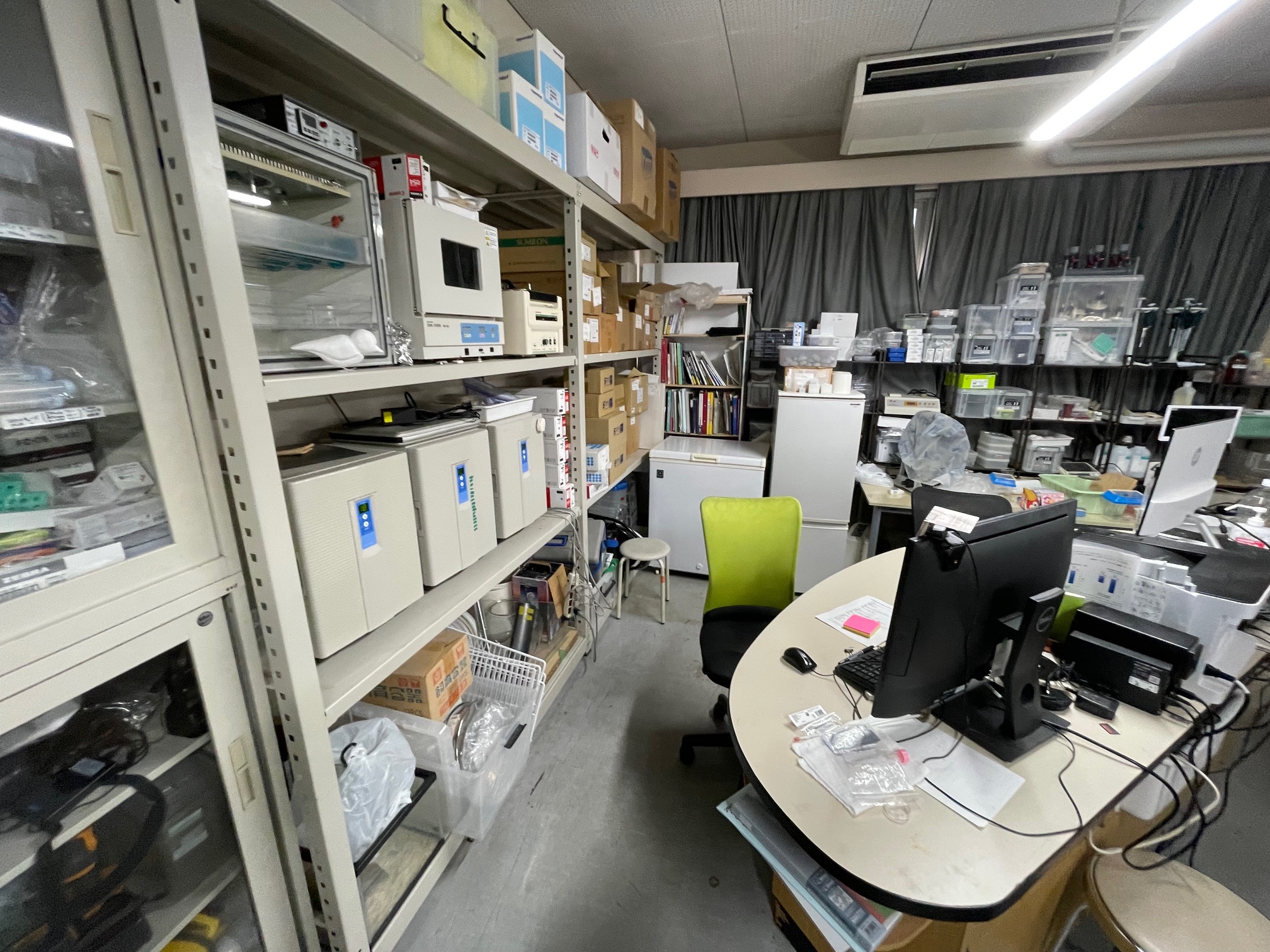

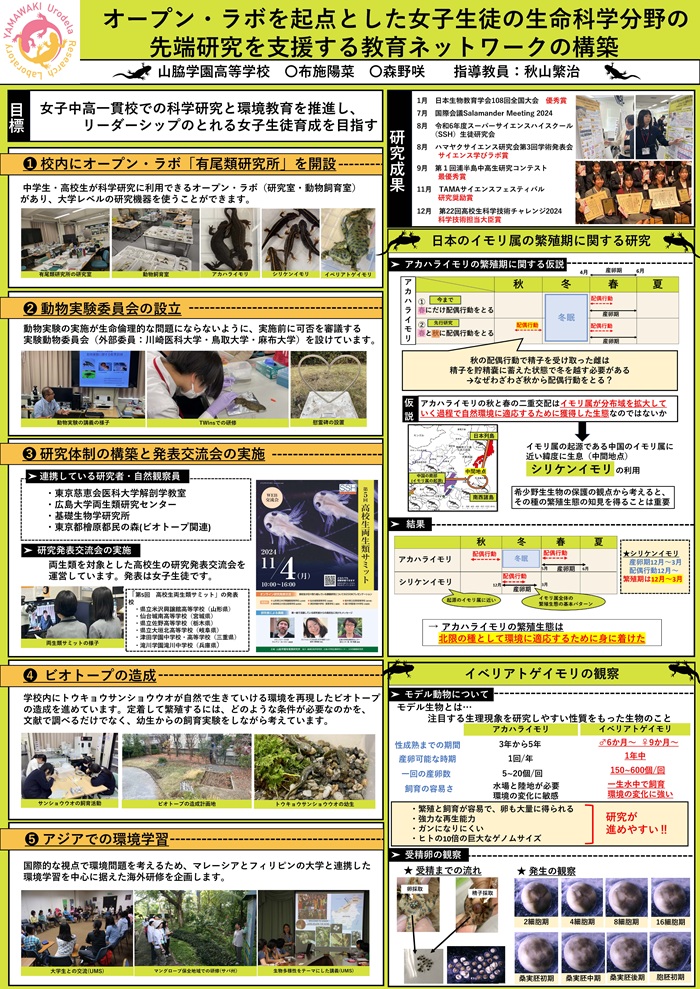

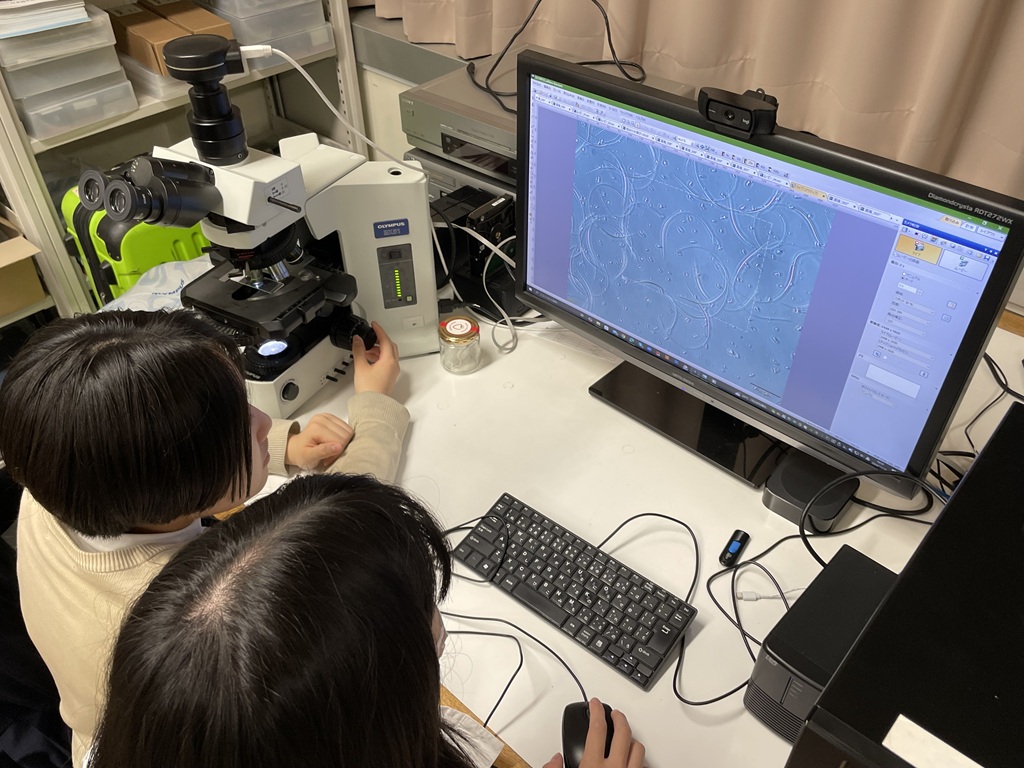

校内にあるオープン・ラボ「山脇有尾類研究所」での生徒の科学研究がスタートしました。研究室では繁殖実験、動物飼育室ではビオトープ造成の準備をしているグループが幼生の飼育を始めました。

研究所の役割は、「有尾両生類を中心にした生命科学分野の研究に取り組む生徒(山脇学園以外も含む)に研究場所を提供する」、「科学教育を推進するという社会的な役割を踏まえ、広く社会に開かれた研究所として、学外の大学などの研究機関との連携を深め、科学研究に取り組む生徒の研究のサポートをする」ことです。

2025年4月25日

校内にあるオープン・ラボ「山脇有尾類研究所」での生徒の科学研究がスタートしました。研究室では繁殖実験、動物飼育室ではビオトープ造成の準備をしているグループが幼生の飼育を始めました。

研究所の役割は、「有尾両生類を中心にした生命科学分野の研究に取り組む生徒(山脇学園以外も含む)に研究場所を提供する」、「科学教育を推進するという社会的な役割を踏まえ、広く社会に開かれた研究所として、学外の大学などの研究機関との連携を深め、科学研究に取り組む生徒の研究のサポートをする」ことです。

2025年4月 1日

2025年3月 4日

2025年2月23日

2025年2月 9日

2025年1月27日

2025年1月17日

2025年1月15日

2025年1月 1日

2024年12月22日

2024年11月27日

2024年11月14日

2024年10月14日