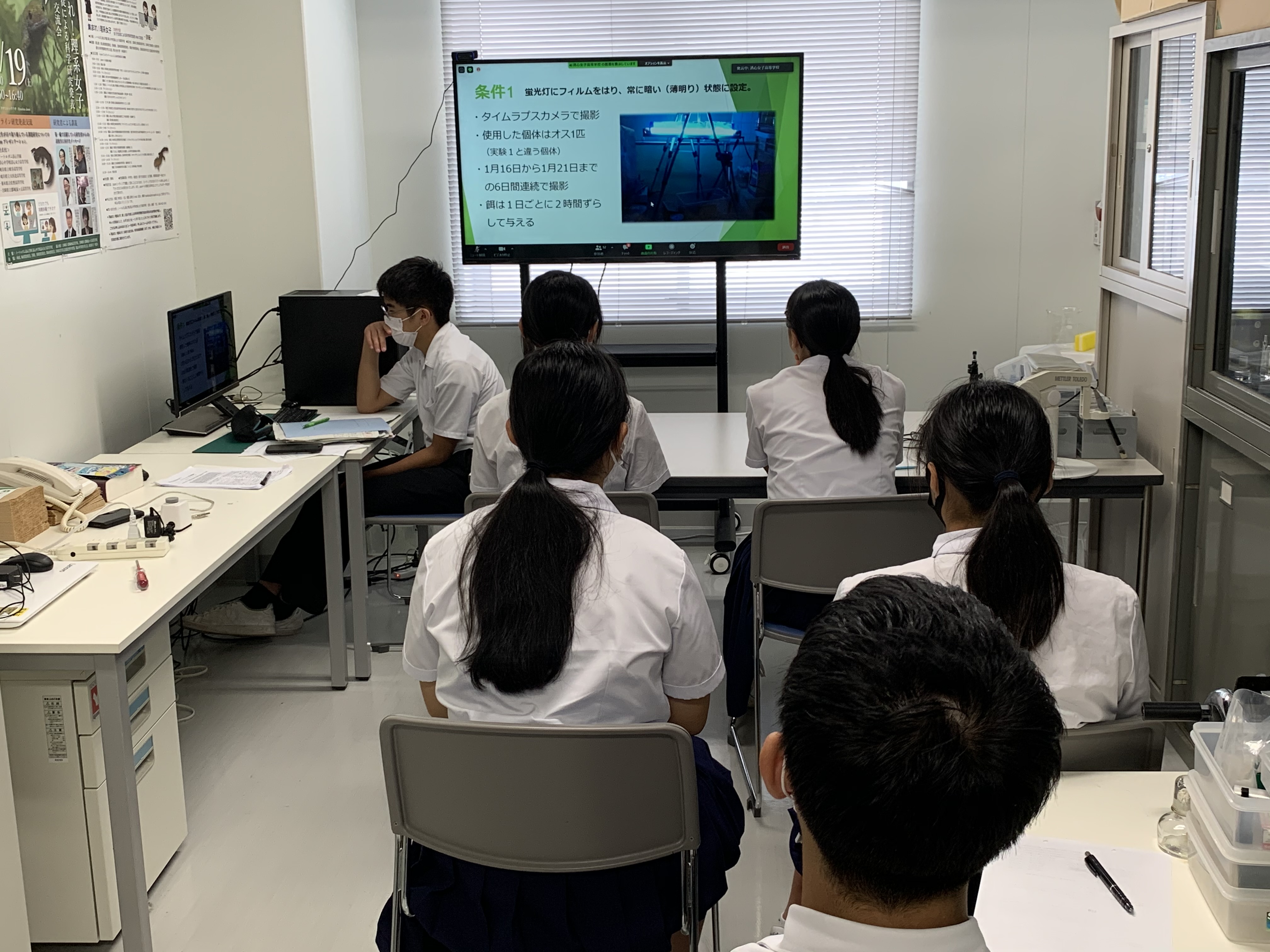

課題研究の成果を発表する場を求めて

課題研究に取り組み、生徒にとってわかりやすい成果を得ることができれば、それに伴って前向きに学ぶ姿勢や教科科目の基礎知識など、総合的な学力が伸びると考えた。まず目標を設定することが必要だと考え、「全国レベルの高校生の研究発表会で高い評価を得る」という"わかりやすい"目標を設定した。生命科学コースを開設する前は部活動で科学部はあったものの、発表会に参加した経験などはまったくなかった。高校科学技術チャレンジ(JSEC)や日本学生科学賞への応募などは考えられない状況であった。JSECなどの最終審査会に出場するという目標は、部活でいえば、今まで高校野球で地方大会1回戦すら勝てない野球部を甲子園に導こうとするようなものだった。

まず、生徒たちに「自分たちも科学研究で成果を出せる」という気持ちを持ってもらうことと「学校に科学研究に取り組める恵まれた環境がある」と認識させることが重要で、そのためには、まず一度は研究成果で対外的な評価を得ることが大切だと考えた。最初に発表する場として、全国のSSH校が集うSSH生徒研究発表会を設定した。具体的にターゲットを絞ることで、終着点が設定されるので、それに向かって生徒に目的意識が芽生えると考えた。取り組んで3年目に「科学技術振興機構理事長賞」の受賞にまでたどりついた。ここで評価されたことが全国レベルの大会を身近なものにしてくれ、後輩たちにも科学研究に取り組む上でのいい流れをつくってくれた。

「実践英語」に英語のディベートを導入するなどの教育内容の刷新によって、国際的な学会にも前向きに参加できるようになった。2015年度はツン・フセイン・オン・マレーシア大学を会場に開催された生物多様性の学会にポスター発表(3件・ポスター賞を受賞)、口頭発表(1件)に参加、2016年度は、中国杭州市で開催された世界爬虫両棲類学会(WCH8)にポスター発表(1件)口頭発表(1件)に参加した。

科学発表での受賞という目標を立てたことは、ぶら下げた"ニンジン"として賛否両論もあるかもしれないが、初期目標として対外的に評価されることは意味があると思う。専門家から客観的な評価を得られたということが、高校生にとって自信になり、研究に前向きに取り組む推進力になったと感じている。以下は、2006年度からの科学発表数の推移をあらわしている。