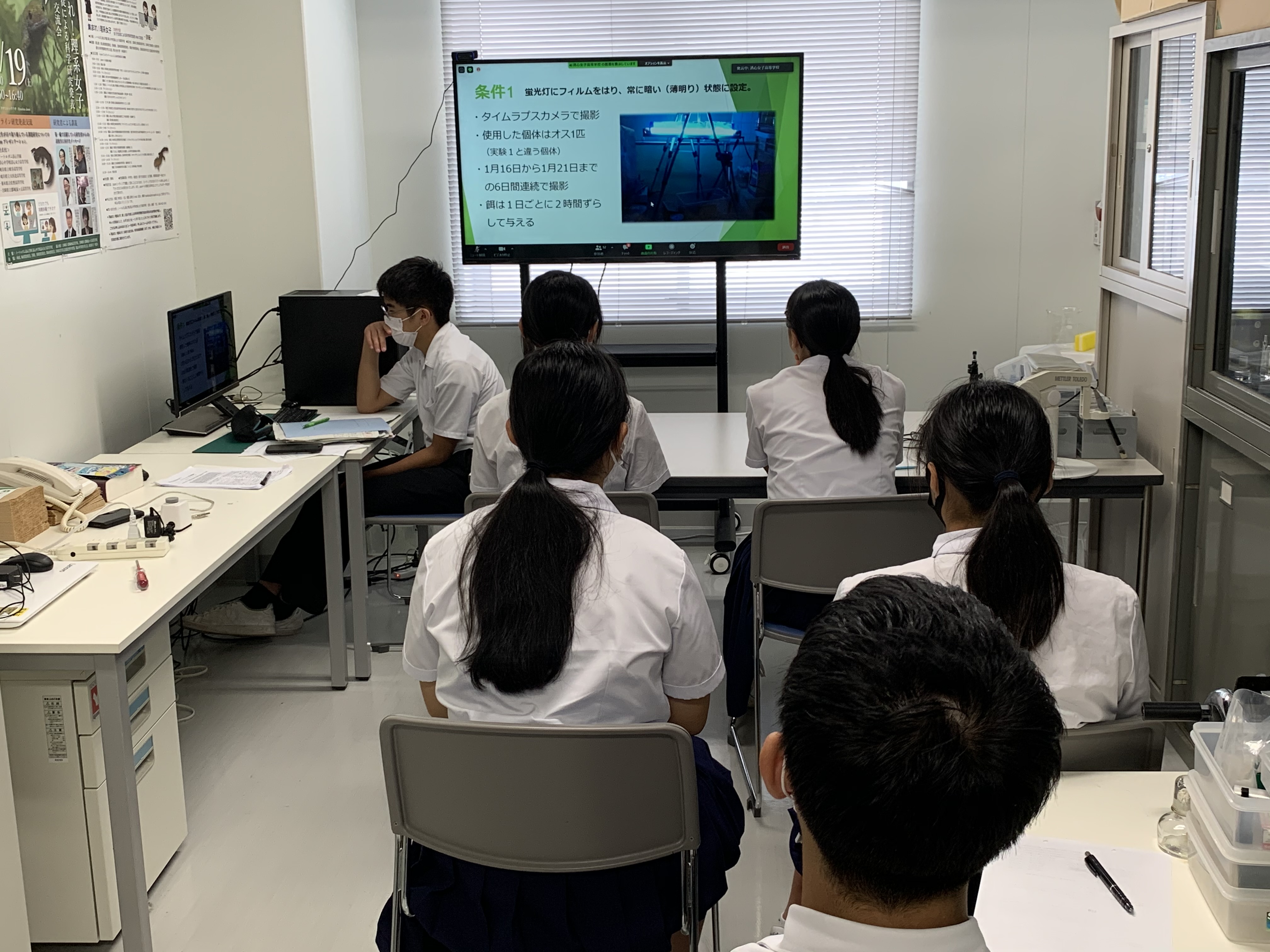

テーマはどのように設定したのか。

「生命科学課題研究」で、生命科学コースの4つのグループが取り組んでいるテーマは図のとおりである。これらは大学の研究室のイメージで研究テーマを設定している。

「生命科学課題研究」以外の「自然探究Ⅰ」の実習や「生命」のアンケート調査などから派生したテーマも生徒が希望すれば取り組ませている。

「自然探究Ⅰ」の森林調査から、「遷移段階の異なる森林の二酸化炭素吸収量は違うのか」、「人工林と天然林ではどちらが二酸化炭素吸収量が多いのか」などのテーマが生まれた。この研究はさらに「自然探究Ⅱ」の座間味島での調査、沖縄県・久米島での地元中学生との合同調査につながり、「亜熱帯の森林の二酸化炭素吸収量は岡山県北部の森林と違うのか」の研究になっていった。

森林調査は、交流の面でも重要な役割を果たした。久米島の中学生だけでなく、「自然探究A」でお世話になっているツン・フセイン・オン・マレーシアの大学生・大学院生を「自然探究Ⅰ」の森林調査に招待(2015年度さくらサイエンス事業)して、合同で調査を行い、地球環境についてディスカッションする交流にまで発展させた。

また、「生命」では、動物の"命"を考える視点で、小学校への飼育動物のアンケートや生徒の出身小学校への訪問調査のデータを基にした「岡山県下の小学校の学校飼育動物の研究になった。