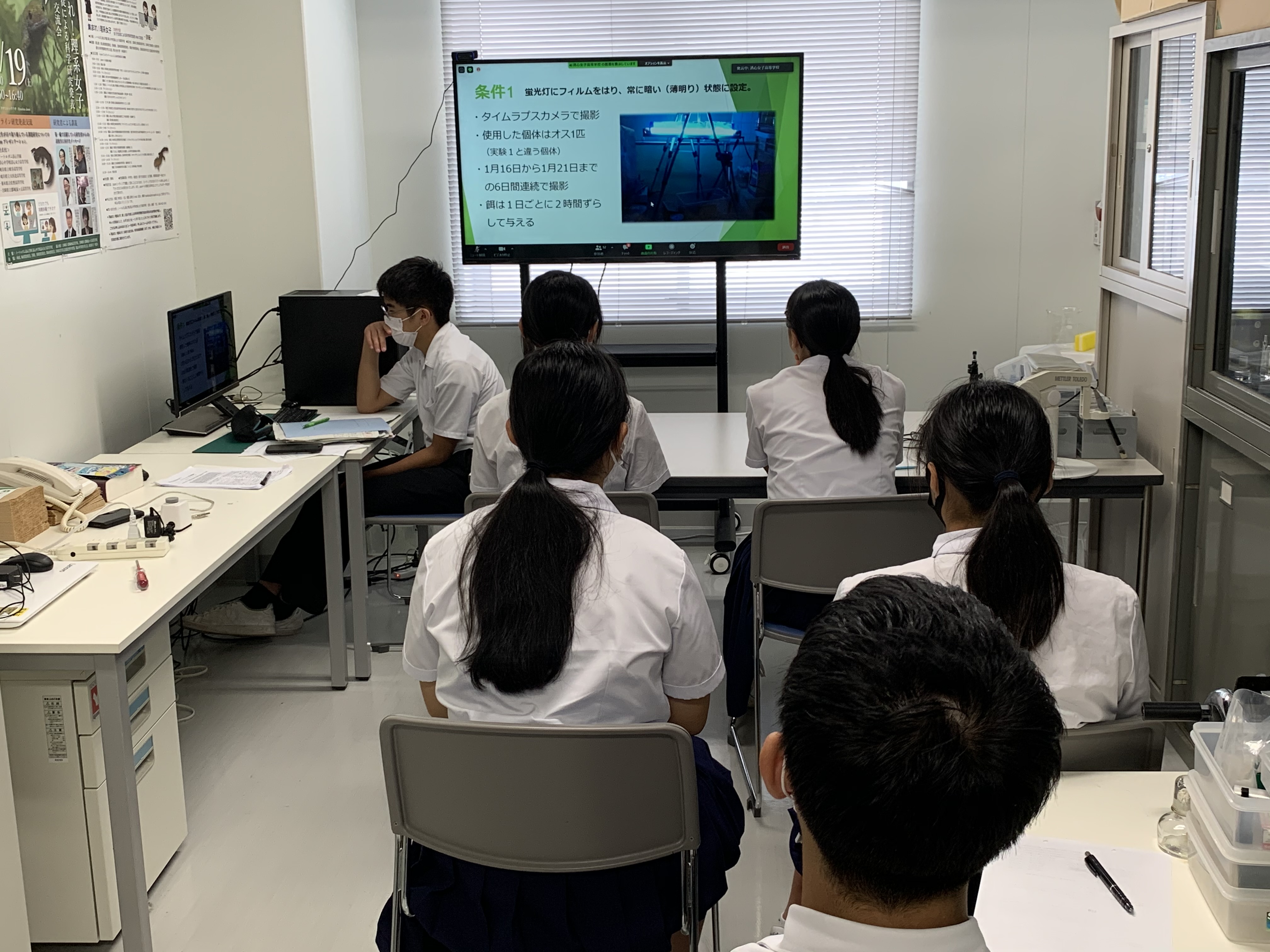

課題研究は、生命科学(4グループ)、物質科学(1グループ)、数理科学(1グループ)を設定している。指導教員(1グループに1人)が研究するテーマを生徒に説明し、生徒各自がどの研究グループに属するかを選択する。研究を進めていく過程で、それぞれのグループに大学の先生方から専門的なアドバイスをいただくという体制をつくっている。科目としては週2時間を設定しているが、興味をもった生徒は、部活動として放課後毎日取り組んでいる。研究テーマを先輩から後輩へと継承していく形になっているので、ストーリーを持った研究に進展でき、レベル的にも深化させることができている。

成果は、積極的に学会や高校生の発表会で公表することにしている。指導教員は、発表の一か月前くらいからポスター作製や発表の練習に集中的に付き合うことになる。放課後、土日、毎日のように生徒が理科室を訪れる日が続く。生徒はその間に最も急激に成長する。そこで身につけた集中してものごとに取り組む姿勢は、将来の進路を考えるうえで生かされ、納得できる進路に進むことにつながっていく。

また、課題研究の指導をすると、生徒が科学研究を本当に好きかどうかがよくわかる。前向きにまじめに取り組んだほとんどの生徒は、本人が納得した進路に進んでいく。課題研究でもっとも大切なのは、本当に好きなことを見つけさせて、実感させることだと考えている。持たないものを引き出すことはできないが、もともと心の底にあった気持ちを引き出すことはできる。

国際的な比較で、"日本では理系女性が著しく少ない"ことは事実である。その原因は遺伝的な素質なのだろうか。日本だけが男女に遺伝子的な差がある集団から構成されているとは考えにくい。学校教育を中心とした社会状況に原因があるのではないだろうか。潜在的な才能があっても、他人のものさしで将来を決めてしまう生徒が多いとすれば、それは本人にとっても社会にとっても悲劇である。女子生徒への理系進学支援は、理系進学するはずの生徒が、自分の才能に気づかないままに将来を決めるのではなく、本来持っている才能に気づかせ、それを伸ばすことである。

「生命科学課題研究」を科目として設定しているが、「課題研究ばかりしないで、受験勉強をしなさい」という保護者や教員も結構多いと感じている。その方々に「課題研究が勉強の邪魔になると考えて手を抜く生徒が理系に向くと思いますか」と問いたい。日本の科学技術は、コツコツと試行錯誤をしながら研究をすることを生きがいとするような研究者や技術者によって支えられてきたことを再認識してほしい。決して「ほどほどでいい」と考える人に支えられてきたのではない。確かに高校生が将来について未来を描きにくい時代かもしれない。理系に進む女子生徒に、「物理なんて難しい教科を勉強して大丈夫なのか」とか、博士課程に進もうとする学生に「理系で博士号を取得しても、なかなか研究職に就けないので研究はほどほどにして、生活の安定を求める方がいい」とアドバイスする大人が多いかもしれない。「楽か楽でないか」「損か損でないか」を"xy軸"にして、将来の道を決めるとしたら、何に夢を託すのだろうか。困難が予測されても、それを乗り越えて、科学者や科学技術者として生きていくためには、「好きである」ということがもっとも重要だと思う。学校教育は、生徒の「好きである」気持ちを大切に育てる役割がある。学校までもが"xy軸"で生徒に将来の指針を与えることは、日本の未来を見据えてもマイナスにしかならない。か月前くらいからポスター作製や発表の練習に集中的に付き合うことになる。放課後、土日、毎日のように生徒が理科室を訪れる日が続く。生徒はその間に最も急激に成長する。そこで身につけた集中してものごとに取り組む姿勢は、将来の進路を考えるうえで生かされ、納得できる進路に進むことにつながっていく。

また、課題研究の指導をすると、生徒が科学研究を本当に好きかどうかがよくわかる。前向きにまじめに取り組んだほとんどの生徒は、本人が納得した進路に進んでいく。課題研究でもっとも大切なのは、本当に好きなことを見つけさせて、実感させることだと考えている。持たないものを引き出すことはできないが、もともと心の底にあった気持ちを引き出すことはできる。

国際的な比較で、"日本では理系女性が著しく少ない"ことは事実である。その原因は遺伝的な素質なのだろうか。日本だけが男女に遺伝子的な差がある集団から構成されているとは考えにくい。学校教育を中心とした社会状況に原因があるのではないだろうか。潜在的な才能があっても、他人のものさしで将来を決めてしまう生徒が多いとすれば、それは本人にとっても社会にとっても悲劇である。女子生徒への理系進学支援は、理系進学するはずの生徒が、自分の才能に気づかないままに将来を決めるのではなく、本来持っている才能に気づかせ、それを伸ばすことである。

「生命科学課題研究」を科目として設定しているが、「課題研究ばかりしないで、受験勉強をしなさい」という保護者や教員も結構多いと感じている。その方々に「課題研究が勉強の邪魔になると考えて手を抜く生徒が理系に向くと思いますか」と問いたい。日本の科学技術は、コツコツと試行錯誤をしながら研究をすることを生きがいとするような研究者や技術者によって支えられてきたことを再認識してほしい。決して「ほどほどでいい」と考える人に支えられてきたのではない。確かに高校生が将来について未来を描きにくい時代かもしれない。理系に進む女子生徒に、「物理なんて難しい教科を勉強して大丈夫なのか」とか、博士課程に進もうとする学生に「理系で博士号を取得しても、なかなか研究職に就けないので研究はほどほどにして、生活の安定を求める方がいい」とアドバイスする大人が多いかもしれない。「楽か楽でないか」「損か損でないか」を"xy軸"にして、将来の道を決めるとしたら、何に夢を託すのだろうか。困難が予測されても、それを乗り越えて、科学者や科学技術者として生きていくためには、「好きである」ということがもっとも重要だと思う。学校教育は、生徒の「好きである」気持ちを大切に育てる役割がある。学校までもが"xy軸"で生徒に将来の指針を与えることは、日本の未来を見据えてもマイナスにしかならない。