女子生徒に自然体験が重要

『理科離れしているのは誰か』(松村泰子編)で、「自然体験・生活体験と理科の好き嫌いの関係(中学校)」を、「トンボやちょうちょなどの虫取りをする」かどうかでみる項目がある。男子の理科好き59.3%、理科嫌い35.2%、それに対して女子の理科好き35.9%、理科嫌い27.7%で、男子で有意差があるのに対して、女子では差がなく、しかもその体験自体が少ないことがわかる。女子では外で遊ぶことが嫌いなのは理科好きだと1割強なのに、理科嫌いだと3割と差が大きいこと、理科実験では、男子が中心的な役割をすることが多く、女子に積極性が低下していく傾向が強いことが報告されている。

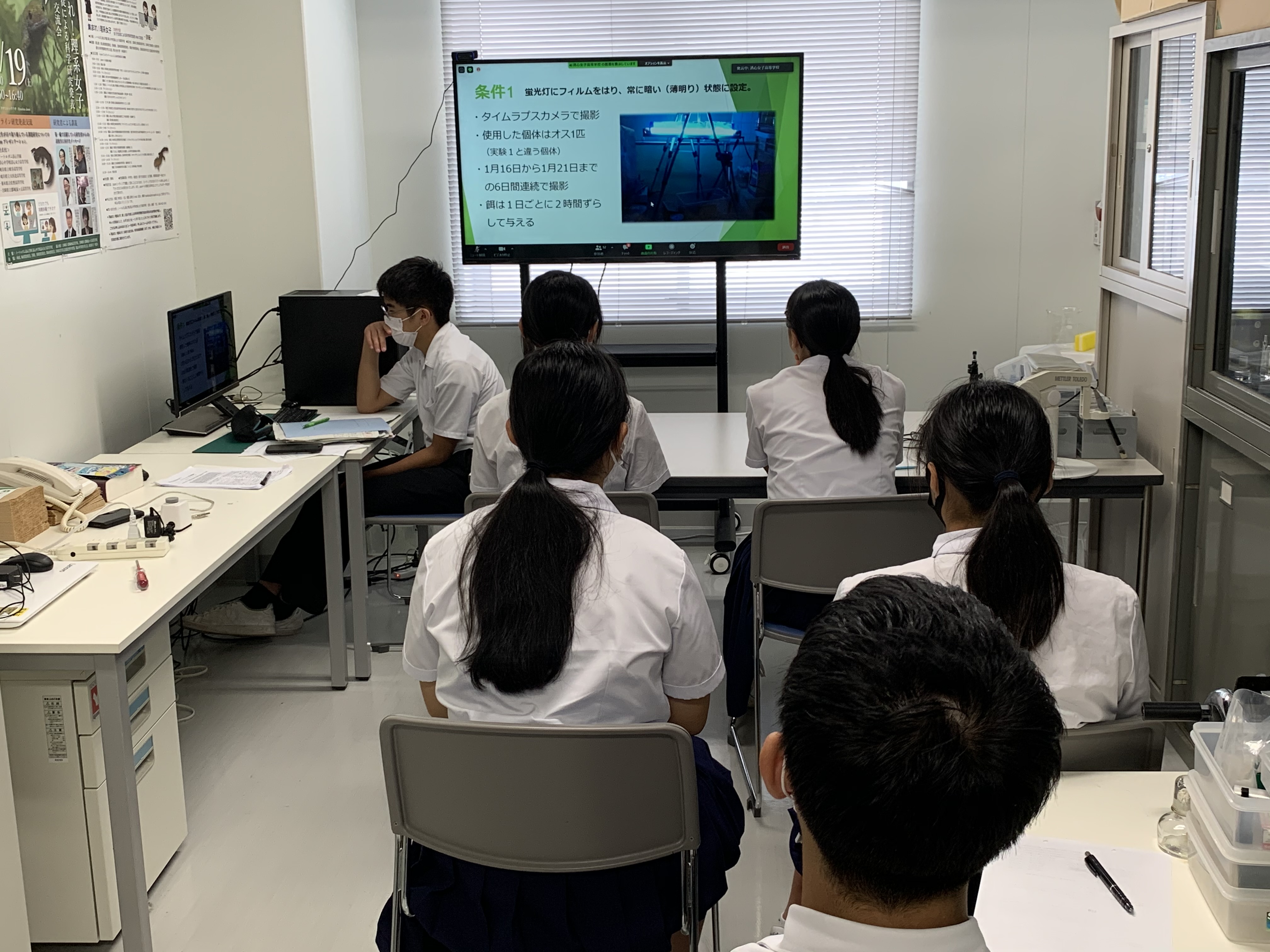

自然体験の不足と直接実験に参加する機会の少なさが理科嫌いをつくっているとしたら、女子の理科好きを増やすためには、より多くの自然体験と実験・実習を盛り込んだ教育内容が必要になる。それを踏まえて取り入れた学校設定科目が「自然探究Ⅰ」「自然探究Ⅱ」「自然探究A」である。

「自然探究Ⅰ」(4泊5日)は、岡山県北部の森林を対象にして、講義(森林生態系・生態系樹種の同定・森林の調査方法・環境問題・大学生の卒論発表)と実習(森林の区画を設定し、その区画の樹木の樹高・胸高直径・樹齢を測定し、調査データから1年間の二酸化炭素吸収量を推定)を実施している。

「自然探究Ⅱ」(4泊5日)は、瀬底島での講義(亜熱帯の海の生態系・海辺の生物の調査方法)と実験(サンゴ・プランクトンの顕微鏡観察)、実習(プランクトン捕獲・海辺の生物調査)。沖縄科学技術大学院大学で講義(ロールモデルとして女性研究者が担当)。座間味島での講義(環境省・帰化生物について)と実習(シュノーケリングによる海の生物観察)。

「自然探究A」(10泊11日)は、ツン・フセイン・オン・マレーシア大学での講義(生物多様性について)と自然観察(マングローブ林・熱帯森林)。マレーシア・サバ大学での講義(マレーシアの熱帯生態系・哺乳類・昆虫・植物・ネイチャーツーリズムについて)と自然観察(キナバル公園・キャノピーウォーク・ラフレシア・マヌカン島・サピ島)。

また、日々の学校生活で、生物実験の研究材料であるサンショウウオの飼育を生命科学コース1年生が日々の清掃活動と同じように当番を決めて担当している。動物飼育では、手を抜いたことがすぐに動物の生死につながる。何も考えないで、機械的に餌を与えているだけでは動物の健康は保てない。生命をあずかるためには、日々の観察が必要であり、観察の大切さを身に染みて学ぶことができる。