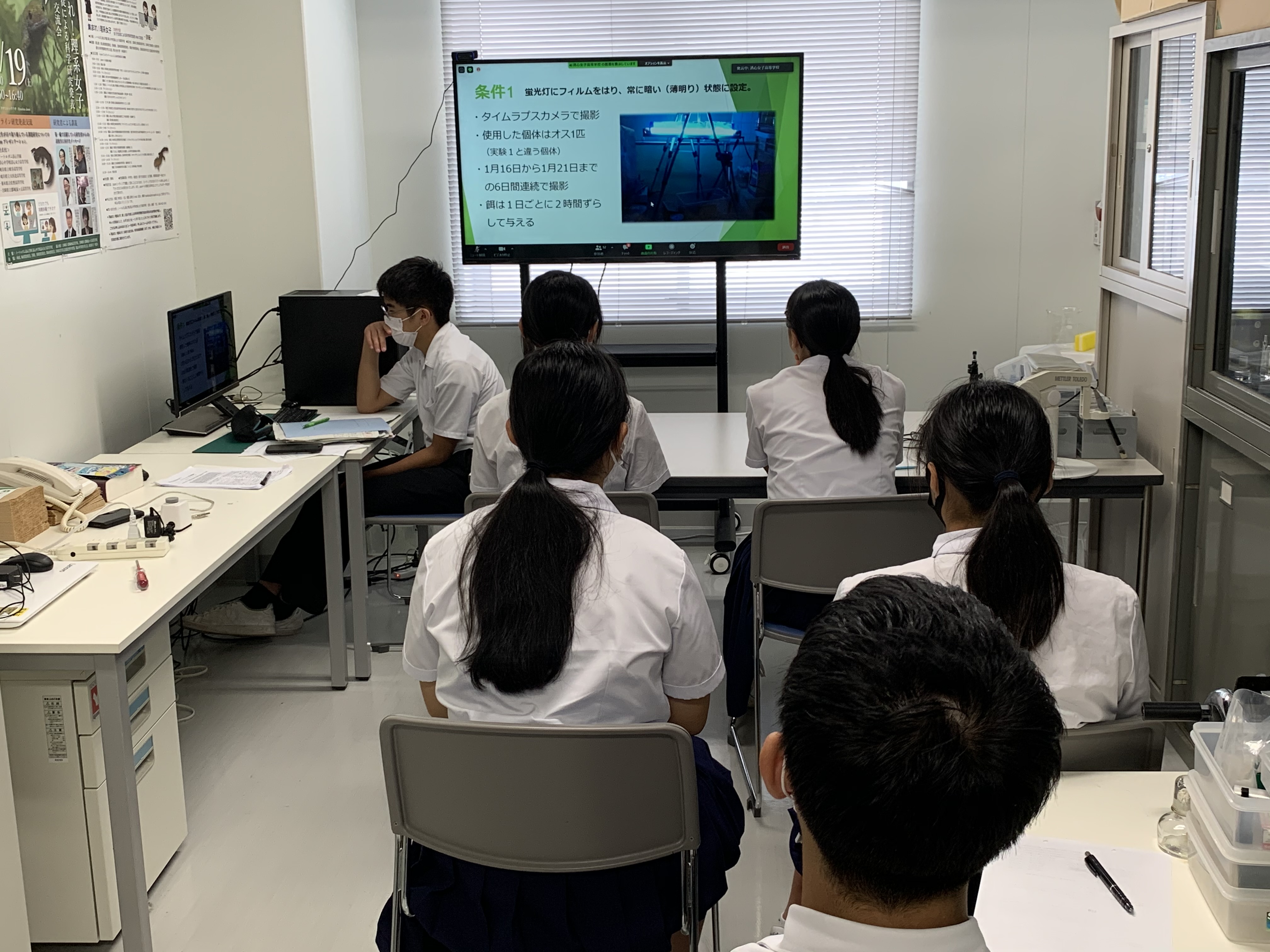

「自然探究Ⅰ」からの課題研究

入学して間もない高校1年生の森林実習は、自然体験が非常に少ない女子生徒に「山に入るとは山道をハイキングすることではなく、山道の雑草をかき分けて林床に入るような体験をさせたい」という方向で企画したプログラムである。当初は「樹木の種類を区別できるようになること」と「森林調査を"体験"すること」を目的にして出発した。4泊5日の森林調査での共同作業、そして共同生活が生徒に一体感をうみ、課題に前向きに取り組む姿勢をつくってくれた。この実習が樹木のデータを整理するという"調査"に発展し、さらにその結果から樹木の二酸化炭素吸収能力を比較して分析するという"研究"に変化した。そして、調査地が、人手不足とともに火入れがされなくなり、放置されている状況にあり、火入れをやめた年代が異なるので、ブナ極相林までいろいろな遷移段階の森林があることを知って、森林によって二酸化炭素吸収量にどのような違いがあるのかを研究するという方向性がうまれた。そして、森林実習を開始して10年を経て、今までの調査データを「地球温暖化防止にはどんな森林が有効か」というテーマで解析した。

解析結果から、天然林では、林齢が増すほど炭素蓄積量と二酸化炭素吸収量が増加する傾向がみられた。人工林では炭素蓄積量と二酸化炭素吸収量の両方とも、天然林よりも低くなる傾向があることが示唆された。また、単一の樹種からなる人工林よりも、多様な樹種からなる天然林の方が効率よく炭素を蓄積し、二酸化炭素を吸収していることもわかった。この森林調査の考察として、生徒たちは、地球温暖化防止のため、二酸化炭素の排出を減らす努力をしていくと同時に、炭素の蓄積量と二酸化炭素吸収量が多く、種多様性の高い森林を維持・管理していく必要があると結論した。5)